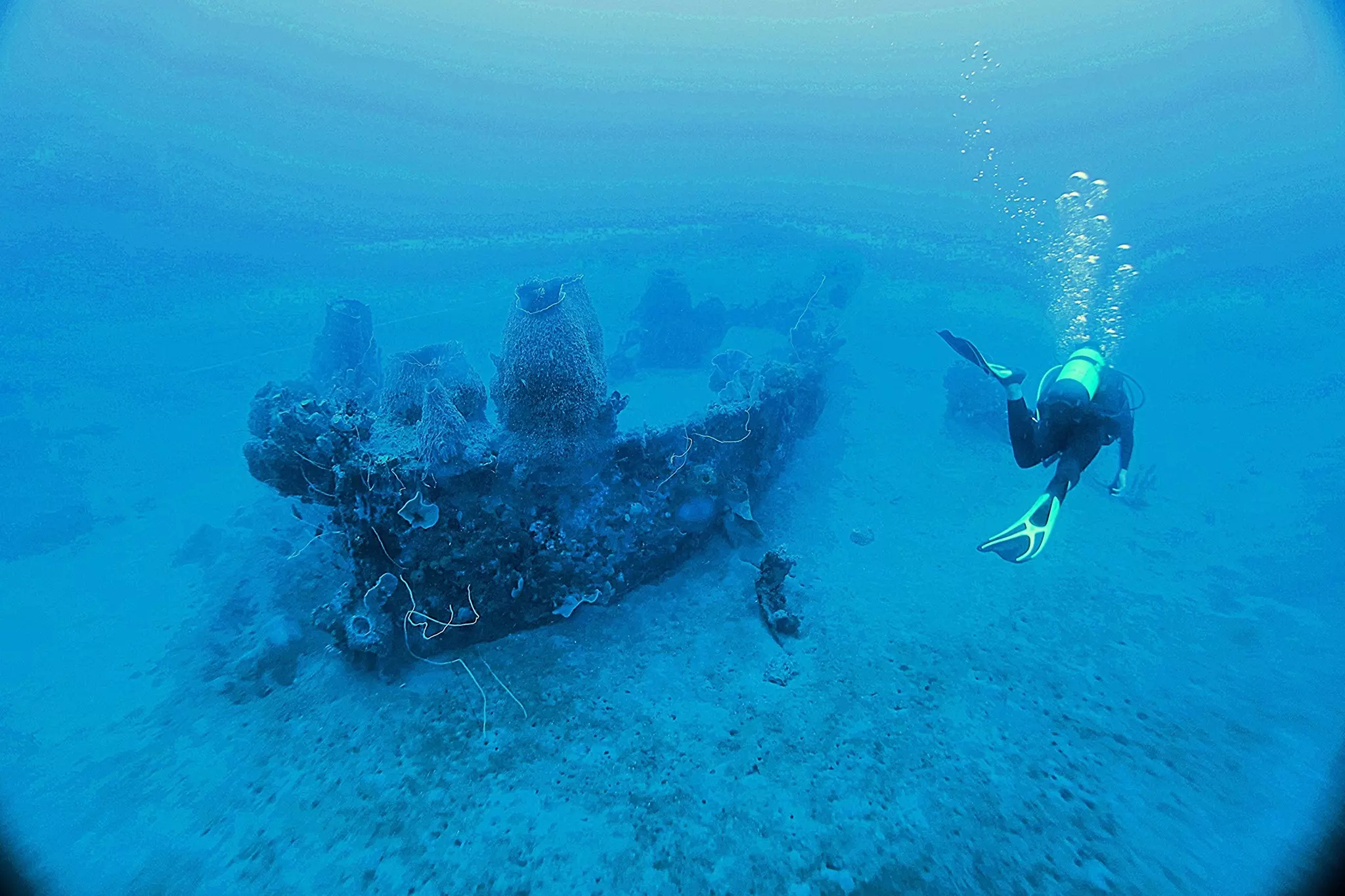

Pour rendre accessible à tout public, plongeurs ou non, les sites d’épaves de 1902, des plongeurs de l’AAPA ont réalisé des milliers de photos sous-marines des bateaux immergés dans la baie de Saint-Pierre. Une opération qui a duré plusieurs jours et s’est achevée ce dimanche 27 juillet. Détails avec notre partenaire RCI Martinique.

Pendant plusieurs jours et jusqu’à ce dimanche 27 juillet, une opération d’envergure de préservation des épaves englouties dans la baie de Saint-Pierre a été menée par l’Association Archéologie Petites Antilles (AAPP), avec le soutien logistique des Forces Armées aux Antilles. Objectif : rendre accessible à tout public, plongeurs ou non, les sites d’épaves de 1902, grâce à des clichés numériques et une représentation en 3D de quatre épaves en particulier (La Thérésa, la Thérésa lo Vigo, le Biscaye et le Diamant), ainsi qu’une partie du site du Tombant des ancres.

Pour cela, une quinzaine de plongeurs de l’AAPA ont réalisé des milliers de photos sous-marines des bateaux immergés. Cette mission s’inscrit dans le cadre du projet ecoRoute, qui vise à valoriser les sites culturels et naturels de Martinique, avec des financements européens, de Cap Nord et du Fond Développement de la Vie Associative.

« Témoins du passé »

Pour Gilbert Labonne, membre du conseil d’administration de l’association Archéologie Petites Antilles (AAPA), ces épaves, coulées par des ouragans et par l’éruption de la Montagne Pelée en 1902, sont des témoins du passé qui doivent être accessibles à tous. «Ces épaves sont le témoin de la vie, d'une partie de l'histoire de la Martinique. Grâce à elles, on peut reconstituer les flux maritimes, par exemple, et voir que parallèlement au trafic transatlantique qu'il y avait dans le temps, il y avait aussi un trafic régional. Je veux, pour exemple, le Biscaye, qui est entre 30 et 40 mètres de profondeur dans la rade de Saint-Pierre et qui faisait du transport de morue entre Saint-Pierre-et-Miquelon et la Martinique. C'est le témoin d'un type de transport qui, aujourd'hui, a quasiment disparu. Il y a aussi, par exemple, l'épave du Diamant, un bateau qui, avec deux autres, le Rubis et le Topaze, faisaient le transport de passagers et de marchandises entre Fort-de-France et Saint-Pierre. Ces trois bateaux remplaçaient tout le trafic qu'il y a aujourd'hui grâce à la RN 2.»

« Des épaves sont méconnues »

Gilbert Labonne estime que ce projet permet de mettre en lumière l’histoire de la Baie de Saint-Pierre, port principal de la Martinique avant l’éruption de 1902. «C'est une opération qui a commencé fin de semaine passée. Nous savons qu'à Saint-Pierre, à cause de l'éruption de la montagne Pelée, il y a toute une série de bateaux qui ont coulé, qui sont aujourd'hui des épaves, qui sont visités par les plongeurs sous-marins et qui sont devenus un lieu de développement d'une biodiversité assez incroyable. Ces épaves sont méconnues. Il y en a à peu près une dizaine, une douzaine qui sont visibles, les autres étant ensevelies sous le sable et sous la vase. Et puis, il y en a bien d'autres. Saint-Pierre, c'est absolument fabuleux dans la mesure où c'était le port principal de la Martinique aux XVIIe, et XVIIIe siècle, avant l'éruption de la montagne Pelée (XIXe). Nous avions un flux de bateaux à Saint-Pierre qui étaient assez extraordinaires et qui ont été coulés par des ouragans. Il y a bien entendu à la surface des bateaux issus de l'éruption de la montagne Pelée. En dessous, il y a des couches de bateaux issus de catastrophes naturelles précédentes.»

Par RCI Martinique