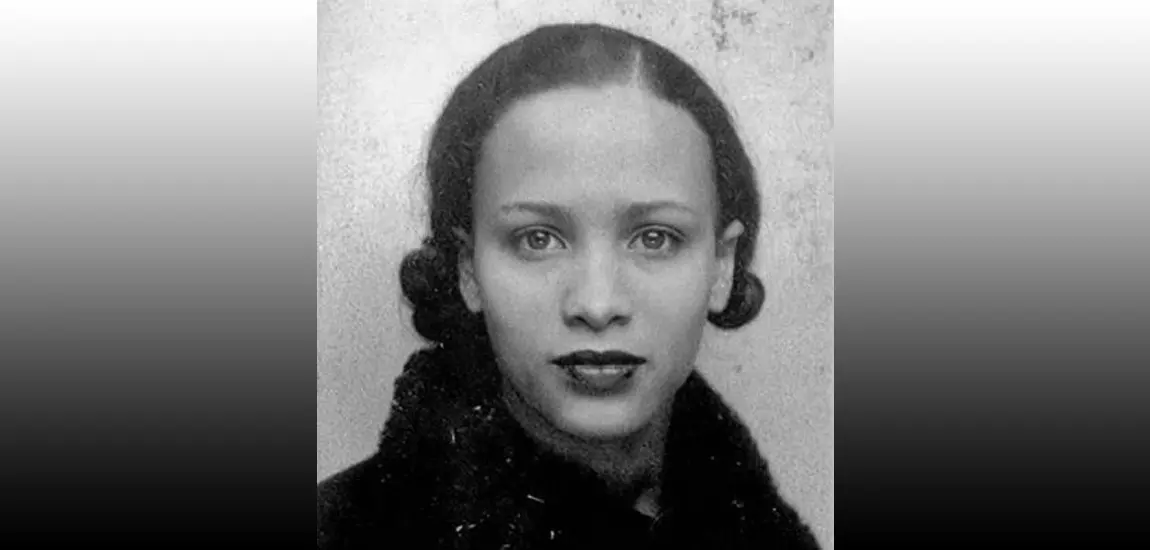

Outremers 360 poursuit sa série sur les personnalités emblématiques qui ont marqué l’histoire des Outre-mer. Nous nous penchons aujourd’hui sur les écrits et la biographie de Suzanne Césaire, décédée trop tôt à l’âge de 50 ans, longtemps restée dans l’ombre de son illustre et génial époux Aimé Césaire. Redécouverte sur le tard, l’œuvre courte mais fulgurante de Suzanne Césaire n’en demeure pas moins capitale dans la littérature martiniquaise.

Suzanne Césaire, née Roussi, naît le 11 août 1915 aux Trois-Îlets en Martinique, d’une mère institutrice et d’un père employé dans une pharmacie. Après des études secondaires dans son île, où elle se révèle une excellente élève, notamment passionnée d’histoire, c’est le départ vers Toulouse pour continuer dans le supérieur. Elle entre ensuite à l'École Normale Supérieure à Paris en 1936. Un Paris en pleine effervescence intellectuelle où elle fait la connaissance de jeunes étudiants qui vont bouleverser son itinéraire : le Guyanais Léon-Gontran Damas, le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, la Guadeloupéenne Gerty Archimède et le Martiniquais Aimé Césaire, qu’elle épouse en juillet 1937.

En 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, les Césaire décident de rentrer à la Martinique avec leurs premiers enfants en bas âge (ils en auront six en tout). Ils trouvent rapidement un poste au lycée Schœlcher de Fort-de-France. L’année suivante, survient dans l’île le temps de l’amiral Robert (« an tan Robè », en créole), un gouverneur collaborationniste rallié au maréchal Pétain. Les époux entrent en résistance et créent, en 1941, la revue Tropiques avec trois amis professeurs : Lucie Thésée, René Ménil et Aristide Maugée. C’est là que débute la carrière littéraire de Suzanne Césaire.

« N’attendez de nous ni plaidoyer, ni vaines récriminations »

Elle va y écrire les sept longs articles qui constituent son œuvre*. Suzanne est également chargée d’apporter les épreuves de la revue au service d’information du régime pétainiste local pour un contrôle des contenus et, en période de pénurie généralisée, de demande de papier pour impression. Tropiques paraît jusqu'en mai 1943 avant sa censure par les autorités. Argument avancé : « revue révolutionnaire, raciale et sectaire ». Suzanne Césaire se charge de la réponse : « ‘Révolutionnaires’, comme l’Hugo des Châtiments. ‘Sectaires’, passionnément comme Rimbaud et Lautréamont. ‘Racistes’, oui. Du racisme de Toussaint Louverture, de Claude McKay et de Langston Hughes (deux écrivains afro-américains, ndlr) – contre celui de Drumont et d’Hitler. Pour ce qui est du reste, n’attendez de nous ni plaidoyer, ni vaines récriminations, ni discussion même. Nous ne parlons pas le même langage. »

.jpg)

Tropiques réapparaît après la Libération, en 1944, et se termine fin 1945 suite à l’élection la même année de l’un de ses piliers, Aimé Césaire, à la députation. Dans la revue, à ses débuts, Suzanne Césaire se prête essentiellement à la critique littéraire (le problème des civilisations chez l’ethnologue Leo Frobenius, l’esthétique du philosophe Alain, la poésie d’André Breton et de John-Antoine Nau), avant d’imposer sa singularité, fortement marquée par le mouvement surréaliste de l’époque. « Nous voici appelés à nous connaître enfin nous-mêmes, et voici devant nous les splendeurs et les espoirs. Le surréalisme nous a rendu une partie de nos chances. À nous de trouver les autres. À sa lumière », écrit-elle dans le numéro d’avril 1942 de Tropiques.

Accents révolutionnaires

Pour elle, seul le surréalisme peut libérer la Martinique, « une société tarée en ses origines par le crime, appuyée en son présent sur l’injustice et l’hypocrisie, rendue par la mauvaise conscience peureuse de son devenir (…) Surréalisme, corde raide de notre espoir » (Tropiques, octobre 1943). Dans son dernier et plus célèbre article, Le grand camouflage, son écriture prend des accents révolutionnaires : « Qui jettera au rancart, avec le matériel désuet de leurs usines, ces quelques milliers de sous-industriels et d’épiciers, cette caste de faux colons responsables de la déchéance humaine des Antilles ? » (1945).

Aimé Césaire élu député, et aussi maire de Fort-de-France, le couple et leurs six enfants s’installent en région parisienne, à Clamart, à la fin 1945. Suzanne reprend l’enseignement comme professeur de lettres à Sèvres (Hauts-de-Seine). Elle n’écrit plus jusqu’en 1952, une pièce de théâtre intitulée Aurore de la liberté selon ses proches, restée introuvable à ce jour. Suzanne Césaire ne renonce pas à l’engagement politique et rejoint l’Union des femmes françaises. Mais le mariage bat de l’aile, et la séparation, à l’instigation de Suzanne, intervient en avril 1963. Elle n’y survivra pas longtemps. Atteinte d’un cancer, elle s’éteint dans l’Hexagone le 16 mai 1966. Son corps repose en Martinique, ce pays natal qu’elle a autant critiqué qu’aimé passionnément.

*Ces articles sont rassemblés dans l’ouvrage : Suzanne Césaire, Le grand camouflage, Écrits de dissidence (1941 – 1945), éditions du Seuil, 2015.

PM

► Retrouvez l’intégralité de notre série sur les grandes figures des Outre-mer