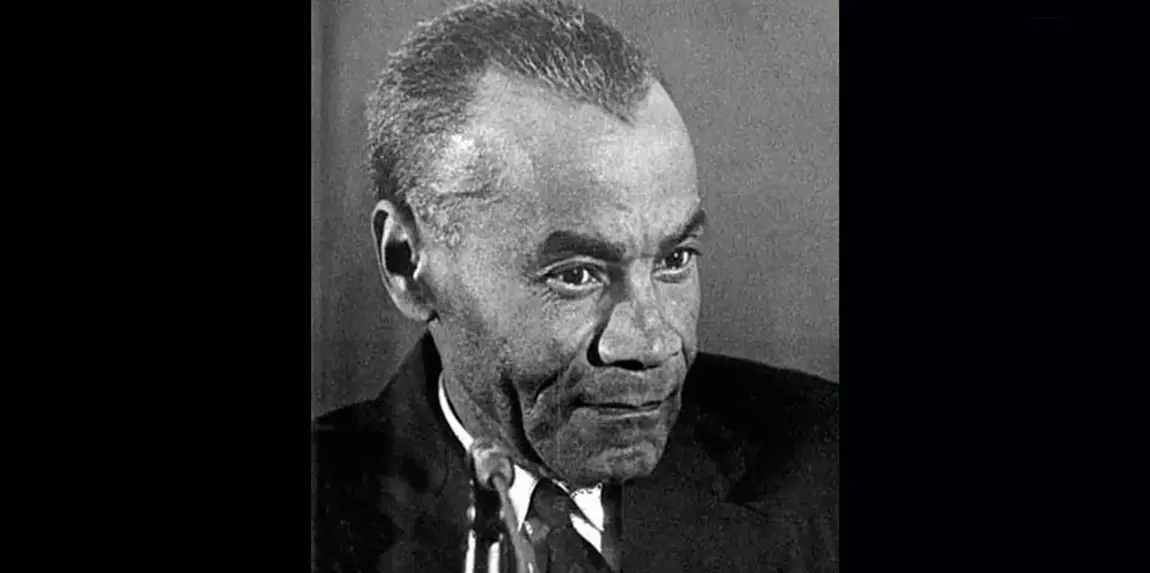

Outremers 360 poursuit sa série sur les personnalités emblématiques qui ont marqué l’histoire des Outre-mer. Écrivain-voyageur, résistant, parlementaire, cofondateur du mouvement de la négritude avec le Martiniquais Aimé Césaire et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas a eu une vie intense, marquée aussi par des tragédies intimes. Retour sur un itinéraire atypique.

Léon-Gontran Damas est né le 28 mars 1912 à Cayenne. D’un père guyanais, et, on le sait moins, d’une mère martiniquaise. Son enfance est marquée par des pertes irrémédiables qui vont déterminer la personnalité plutôt ombrageuse de l’écrivain. Sa sœur jumelle décède peu après leur naissance. Ce sont ensuite sa mère et sa grand-mère paternelle emportées par la mort, respectivement en 1913 et en 1914. Il est finalement accueilli par la sœur de son père avec sa fratrie. Tous ces événements, associés à un asthme chronique, déclenchent un blocage du langage chez l’enfant. Damas restera mutique jusqu’à l’âge de six ans, lorsqu'il est finalement admis à l’école primaire.

En 1924, à douze ans, il est envoyé par sa tante à Fort-de-France en Martinique pour continuer sa scolarité. Damas deviendra notamment le condisciple du jeune Aimé Césaire, qu’il retrouvera par la suite à Paris. Il débarque en 1928 dans l’Hexagone où il est interne au lycée de Meaux. Un an plus tard, il découvre la vie parisienne et s’inscrit en faculté de droit. Dans le bouillonnement intellectuel des années trente, Léon-Gontran Damas est éclectique et boulimique de connaissances. Il s’inscrit également à l'Ecole des langues orientales, à l'Institut d'ethnologie et en faculté de lettres. Afin de subvenir à ses besoins, il sera, entre autres, débardeur aux Halles, ouvrier d’usine, plongeur dans un restaurant, barman, avant d’obtenir une bourse du Conseil général de la Martinique.

Dans la capitale, il fait la connaissance du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, futur président de son pays, et retrouve Aimé Césaire. Il fréquente le salon littéraire des sœurs martiniquaises Jeanne et Paulette Nardal, s’intéresse au surréalisme, au communisme, au panafricanisme et au jazz, et fait des rencontres décisives comme celles de l’ethnologue Michel Leiris, du poète Robert Desnos, du romancier haïtien Jacques Roumain et de l’écrivain afro-américain Langston Hughes. De ce maelström culturel naîtra le mouvement de la négritude orchestré par le trio Césaire-Damas-Senghor, qui traversera les frontières et fera couler beaucoup d’encre.

Au printemps 1937, Damas publie son premier recueil de poèmes, « Pigments ». Ce livre, aux accents littéraires du surréalisme, est une critique acerbe du colonialisme, et il sera interdit et saisi en 1939 pour « atteinte à la sûreté de l’État ». L’ouvrage est suivi de « Veillées noires » (contes, 1943), « Anthologie des poètes africains et antillais d'expression française » (1947), et des recueils poétiques « Graffiti » (1952), « Black Label (1956) et « Névralgies » (1966). Dans un autre registre, l’écrivain écrit en 1938 « Retour de Guyane », suite à une mission ethnologique confiée par le Musée de l’Homme. Très critique de l’administration française, le document est saisi à peine édité, tout comme son prédécesseur « Pigments ». Il faudra attendre l’année 2003 pour qu’il soit de nouveau publié.

Léon-Gontran Damas a eu d’autres vies que celle d’écrivain. Celle notamment d’un homme engagé farouchement opposé à l’occupation allemande. Il participera à la Résistance clandestine à Lyon, sur les ondes radiophoniques entre autres, et sera arrêté brièvement par la Gestapo en juillet 1943. Il sera médaillé pour faits de résistance et recevra le diplôme de Croix d’honneur du mérite franco-britannique pour dévouement et service éminent rendu aux Alliés.

Après la guerre, Damas se lance en politique aux côtés de son ami René Jadfard, fondateur du Mouvement de la renaissance guyanaise, qui devient député en 1946. Mais ce dernier trouve la mort dans un accident d'avion en novembre 1947. L’écrivain se présente alors à l’élection partielle de janvier 1948 et arrive en tête des suffrages. Député dans les rangs de la Section française de l’Internationale ouvrière (SFIO), Damas deviendra notamment membre des Commissions des moyens de communication (1948), de la marine marchande et des pêches (1949) et des territoires d'Outre-mer (1950-1951).

Il se représente à la fin de son mandat en juin 1951 mais est sévèrement battu. Il renoue alors avec ses activités littéraires, et parcourt les continents – Afrique, Caraïbes, Amérique centrale, Brésil, États-Unis – pour donner des conférences et enseigner. Il se lie avec de nombreux intellectuels afro-américains, et, en 1970, devient titulaire de la chaire des « Black Studies » de l’université noire de Howard à Washington. C’est dans cette ville qu’il terminera son riche et mouvementé parcours d’écrivain baroudeur, insatiable aux curiosités du monde, le 22 janvier 1978.

PM

► À lire aussi

Grandes figures des Outre-mer : Cyrille Bissette, l’abolitionniste méconnu de la Martinique