Outremers 360 continue sa série sur les personnalités emblématiques qui ont marqué l’histoire des Outre-mer. Aujourd’hui, nous nous intéressons au parcours de la Réunionnaise Juliette Dodu, la télégraphiste qui devint agent de renseignement pour l’armée française durant la courte guerre qui l’opposa à la Prusse (précurseur de l’Allemagne moderne).

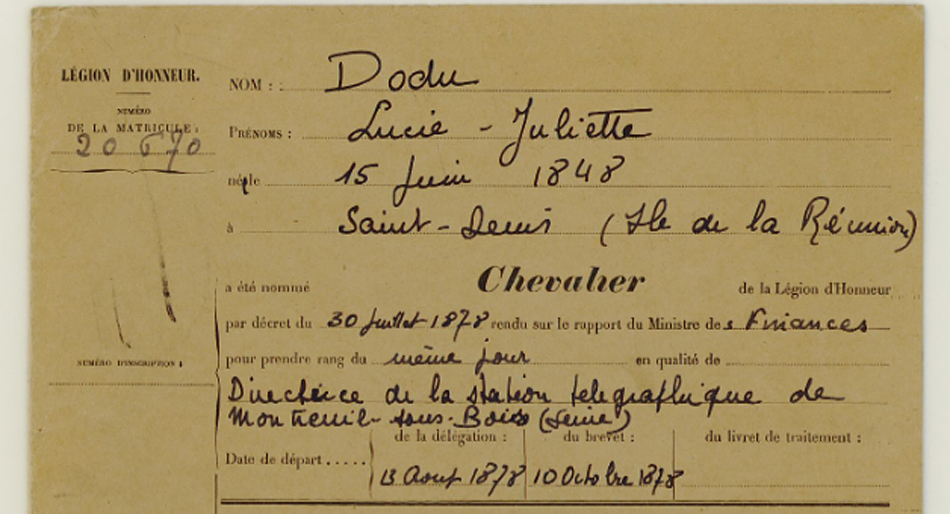

Lucie Juliette Dodu, de son vrai nom, naît à Saint-Denis de La Réunion le 15 juin 1848 de Lucien et Augustine Dodu, qui ont déjà un fils, Charles-Emile. Originaire de l’Indre, le couple était venu s’installer à La Réunion pour rejoindre le frère de madame Dodu, Charles Desaifres, instituteur comme sa sœur. La vie de la famille va brutalement changer en août 1950, à la mort du père, Lucien Dodu. Sa veuve Augustine se remarie environ un an plus tard avec un monsieur Louis Falte. Ils auront une fille, Camille.

En 1855, Juliette part en France avec sa mère et son frère. Elle est placée en pension à Paris où elle restera quatre ans. À son retour à La Réunion, son beau-père décède en 1860. Deux ans plus tard, elle retourne dans l’Hexagone avec sa mère et sa jeune sœur Camille. Elles s’installent à nouveau dans la capitale. Augustine Dodu commence à exercer comme institutrice en Seine-et-Marne. Juliette, c’était admis à l’époque, assiste sa mère dans sa fonction. En 1865, elle a alors 17 ans, Juliette et sa sœur entrent en pension à Lisieux chez les Sœurs de la Providence. Elle étudie pour devenir institutrice comme sa mère, et obtient son diplôme en 1867.

En 1868, revoilà les trois femmes à La Réunion. Mais après la mort du père puis du beau-père, une tragique adversité semble les poursuivre. Le frère aîné, qui était resté sur l’île, décède au mois de juin. C’en est trop pour Juliette et sa mère, qui décident de rentrer définitivement en France - Camille, la cadette, demeurera à La Réunion. Et c’est là que pour Juliette, la grande histoire commence.

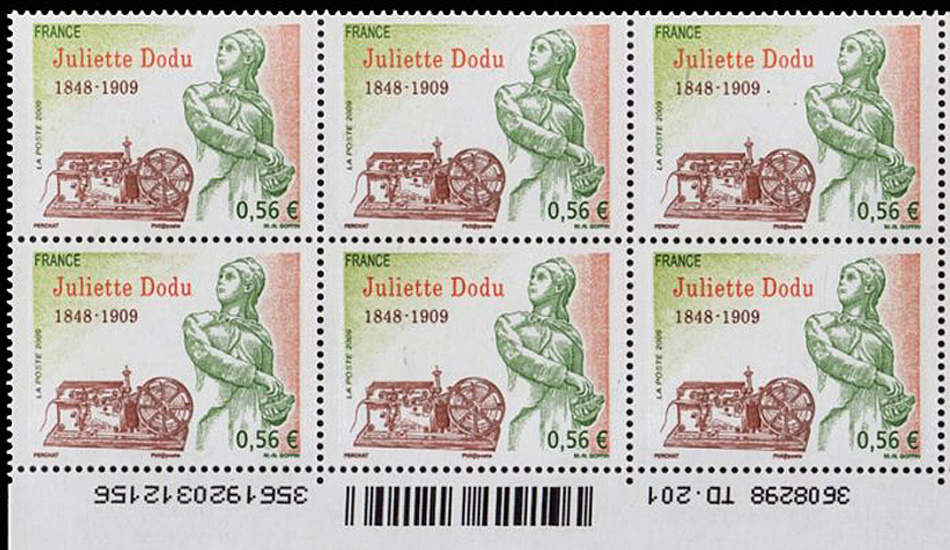

Timbres édités par La Poste en 2009 à l’occasion du centenaire de la mort de Juliette Dodu

Nous sommes en 1869, et Juliette se retrouve à Paris. Fini la vocation d’enseignante. Elle passe, avec succès, le concours de « surnuméraire de l’administration des lignes télégraphiques ». Nommée à Sospel dans les Alpes Maritimes, la Réunionnaise n’y reste que quelques mois. En avril 1870, elle devient directrice du bureau du télégraphe de Pithiviers (Loiret). Sa mère, qui ne travaille plus, habite avec elle. Puis, le 19 juillet, tout bascule, avec la déclaration de guerre de la France au royaume de Prusse. Une mauvaise idée face à une coalition d’États germanophones, qui se termine par l’occupation d’une partie du territoire national.

Durant le mois septembre, des Prussiens envahissent la ville de Pithiviers, et pour des questions stratégiques prennent évidemment possession des locaux télégraphiques. Toutefois Juliette et sa mère peuvent rester dans le bâtiment, où elles résident. La jeune fille se révolte. Pour commencer, elle va dérober du matériel pour retarder l’installation logistique des Allemands. Elle met ensuite en place un ingénieux système. Elle connecte un appareil de transmission à une dérivation du fil du télégraphe qui passe dans sa chambre, interceptant ainsi toute les communications de l’ennemi.

Pendant dix-sept jours, Juliette Dodu transmet toutes les données de l’armée prussienne aux autorités françaises, ce qui, selon certains historiens, permettra à plus de 40 000 soldats français d’échapper à une embuscade qui aurait été mortelle. Mais son stratagème finit par être découvert. Les occupants la traduisent devant leur cour martiale. Elle est emprisonnée et condamnée à mort. Mais un soudain retournement de situation intervient. Un armistice est signé le 26 janvier 1871, qui consacre la victoire de l’Allemagne. Juliette est finalement graciée puis libérée. En juillet 1873, elle quitte Pithiviers pour aller travailler au bureau de télégraphe d’Enghien les Bains.

L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais en 1877, un article du Figaro relate élogieusement les faits de résistance de la Réunionnaise, qui connaît une certaine notoriété. Et tout s’accélère. Le 30 avril 1877, le ministre de la Guerre attribue à Juliette Dodu la médaille militaire (ainsi qu’à d’autres employés du télégraphe ayant aidé l’armée française). L’année suivante, le 30 juillet 1878, elle est nommée chevalier de la Légion d’honneur.

La légende de Juliette Dodu et les distinctions qu’elle a reçues n’ont pas été du goût de certains historiens et journalistes, qui ont remis en cause son engagement et évoquant le sujet du Figaro comme pure fantaisie. D’autres historiens, dates et solides arguments à l’appui, accréditent au contraire le parcours exemplaire de Juliette Dodu. Dans un livret consacré aux femmes combattantes, le ministère des Armées écrit : « En 1959, l’historien Hippolyte Fouques prouve que des messages du commandement allemand ont bien été interceptés et transmis aux unités françaises, leur évitant d’être encerclées. Le premier décret récompensant la jeune femme (mention honorable décernée à titre militaire, ndlr) date du 8 décembre 1870, soit quelques jours à peine après cet épisode, ce qui pourrait attester de la réalité de son action de renseignement ».

Après être retournée à l’éducation comme inspectrice de 1880 à 1885, la Réunionnaise meurt lors d’un séjour en Suisse, le 24 octobre 1909. Aujourd’hui, de nombreuses rues, squares,un collège à Saint Denis ( La Réunion) et autres édifices publics portent son nom , à La Réunion et en France hexagonale. Elle est inhumée au cimetière du Père Lachaise à Paris.

► À lire aussi

Grandes figures des Outre-mer : Cyrille Bissette, l’abolitionniste méconnu de la Martinique

PM