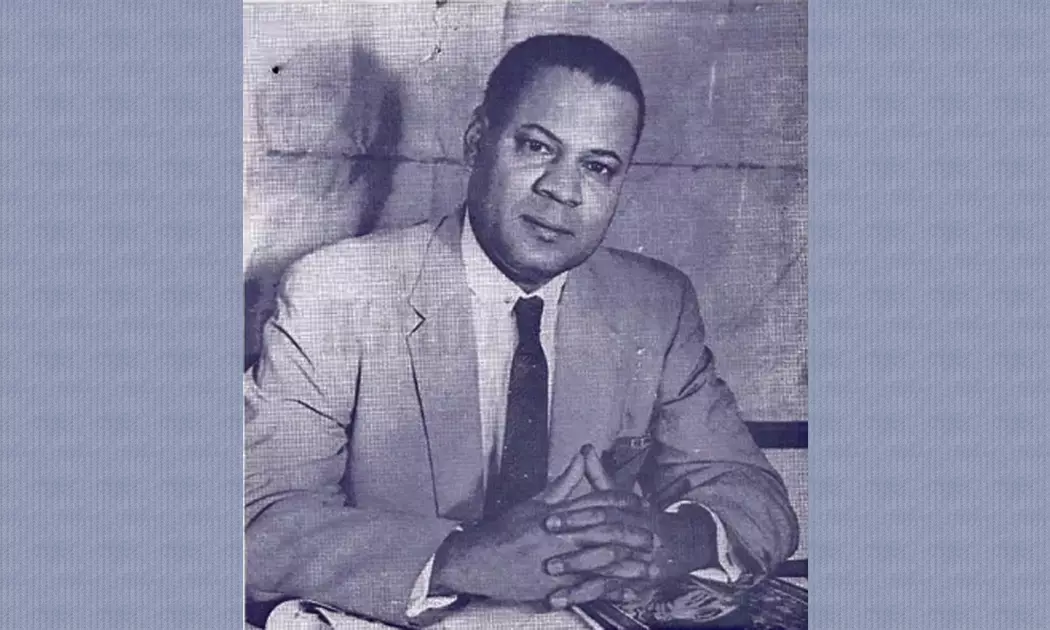

La série hebdomadaire d’Outremers 360 sur les personnalités emblématiques qui ont marqué l’histoire des Outre-mer continue. Nous nous intéressons aujourd’hui au parcours du poète guadeloupéen Guy Tirolien, compagnon du mouvement de la négritude, administrateur de la France d'Outre-mer en Afrique sub-saharienne, dont l’œuvre courte mais flamboyante a inspiré des générations de lecteurs.

Guy Tirolien naît le 13 février 1917 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, mais passe toute son enfance à Marie-Galante. Il est issu d’une famille bourgeoise et respectée. Son père, Furcie Tirolien, est directeur d’école et deviendra maire de Grand-Bourg, puis conseiller général et député. Le jeune Guy est très proche de son père enseignant, cet intellectuel et homme politique qui lui transmet son goût du savoir et de la littérature. Par ailleurs, son environnement rural et créole marque profondément son imaginaire, ce qui sera décisif dans ses écrits.

À la suite de ses études secondaires à Pointe-à-Pitre, Guy Tirolien arrive à Paris en 1936 où il intègre le prestigieux lycée Louis-le-Grand. Il y découvre les cercles culturels africains et antillais et se lie d’amitié avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, le Guyanais Léon-Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire, les cofondateurs de la négritude. Il rencontre également des figures emblématiques du mouvement littéraire afro-américain de la Harlem Renaissance comme Langston Hughes et Claude McKay. Cette période est décisive dans sa prise de conscience identitaire et politique.

Administrateur de la France en Afrique

Emporté par ce bouillonnement intellectuel, Tirolien prépare néanmoins le concours de l’École nationale de la France d’Outre-mer. Il en sort diplômé après la Deuxième Guerre mondiale durant laquelle il est fait prisonnier et interné dans un camp de travail. Il y rencontre de nombreux étudiants africains qui accroissent son intérêt pour le continent et ses racines ancestrales. Après la Libération, il participe d’ailleurs activement à la fondation de la revue Présence Africaine en 1947. Cette publication est un espace majeur de diffusion des idées de la négritude et de la littérature afro-caribéenne. Tirolien y publie plusieurs textes, affirmant une voix poétique singulière, lyrique et engagée.

Mais auparavant, en 1944, il est nommé administrateur de la France au Dahomey, l’actuel Bénin. Jusqu’en 1960, il poursuit sa carrière dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Guinée, Mali et Niger. Paradoxalement, tout en représentant l’État français, il soutient ouvertement des mouvements d’émancipation, ce qui nuira à son avancement. Au moment des indépendances africaines, Guy Tirolien choisit de demeurer sur le continent. Il y occupe plusieurs hautes fonctions pour les tout nouveaux gouvernements, puis celui de représentant des Nations unies au Mali (1965-1970) et au Gabon (1970-1973).

.jpg)

L’œuvre de Tirolien est concise mais puissante. Le poème Prière d’un petit enfant nègre est son texte le plus célèbre : une dénonciation poignante de l’école coloniale et de l’aliénation culturelle, publié dans le recueil poétique Balles d’or aux éditions Présence africaine en 1961. Extrait :

« Seigneur, je ne veux plus aller à leur école,

Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus.

Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches

Quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois

Où glissent les esprits que l'aube vient chasser.

Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers

Que cuisent les flammes de midi,

Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers,

Je veux me réveiller

Lorsque là-bas mugit la sirène des blancs

Et que l'usine

Sur l'océan des cannes

Comme un bateau ancré

Vomit dans la campagne son équipage nègre... »

Son deuxième et dernier livre, une série de nouvelles, Feuilles vivantes au matin, paraît en 1977, toujours chez Présence africaine. La même année, Guy Tirolien s’installe en Guadeloupe où il se présente, sans succès, aux élections législatives de mars 1978. Après cet échec, il repart à Marie-Galante, l’île enchantée de son enfance qui l’a tant inspiré, où il décède le 3 août 1988.

Les écrits de Tirolien, qui se limitent à deux publications, demeurent aujourd’hui encore une référence dans la littérature antillaise et francophone. Sa langue est sobre, épurée, musicale, souvent empreinte de spiritualité, mêlant le français le plus classique à des rythmes créoles, dans une forme de quête de réconciliation. Ses textes abordent la mémoire, l’exil, la dignité noire, l’enfance, et la vitalité des paysages antillais et africains. Il restera dans les mémoires comme un poète de la résistance et de l’identité, dont la voix continue d’inspirer les générations postcoloniales.

PM

► Retrouvez l’intégralité de notre série sur les grandes figures des Outre-mer