Surpoids, hypertension, diabète, maladies infectieuses… L’étude Mataea, menée sur 1 942 personnes âgées de 18 à 69 ans et réparties sur les cinq archipels polynésiens, livre ses premières conclusions. Réalisée par l’Institut Louis Malardé avec plusieurs partenaires dont l’Institut Pasteur de Paris, elle révèle qu’en 2021, 78 % de la population est en surpoids, 52 % est obèse, 40 % des hommes souffrent d’hypertension, et une personne sur quatre ignore qu’elle est diabétique. Explications de notre partenaire Radio 1 Tahiti.

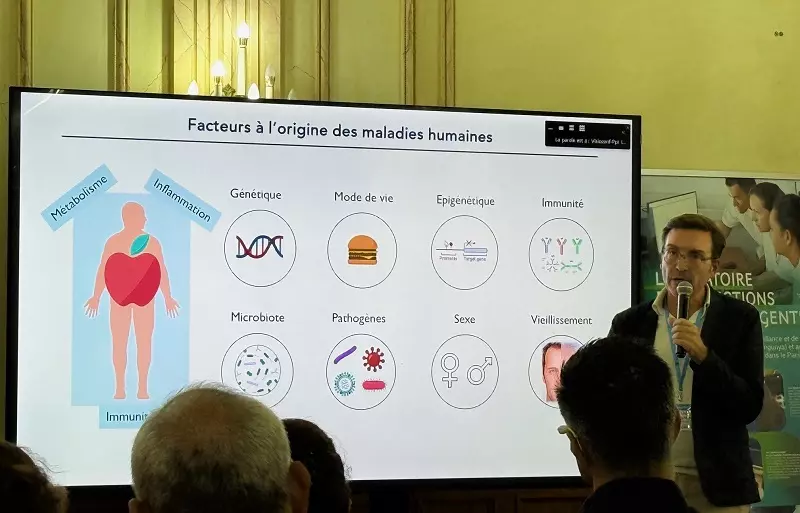

Menée sur un panel de 1 942 personnes réparties sur 18 îles, l’étude Mataea expose les premiers résultats du bilan de santé des habitants des cinq archipels de Polynésie en 2021. Porté par l’Institut Louis Malardé (ILM) en collaboration avec l’Institut Pasteur de Paris, le Centre hospitalier, l’université de la Polynésie française, l’ISPF, ainsi que l’Arass (Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale), ce travail explore l’influence conjointe du mode de vie, de l’environnement et de la génétique sur la susceptibilité aux pathologies chroniques ou infectieuses.

Son ambition : comprendre l’impact des spécificités locales, des comportements alimentaires et des facteurs individuels -âge, sexe, microbiote, patrimoine héréditaire- sur la santé des résidents âgés de 18 à 69 ans.

« Un focus particulier sur les archipels »

Cette étude se distingue par son attention portée à la diversité environnementale des archipels : « Il y a des gens qui habitent sur des atolls, des gens qui habitent dans des îles hautes, et, du coup, que ce soit les environnements où les ressources alimentaires disponibles dans ces différents archipels, ils ne sont pas forcément les mêmes. Les maladies infectieuses auxquelles on est exposé ne sont pas forcément les mêmes non-plus », indique le Dr Van-Mai Cao-Lormeau, directrice du laboratoire de recherche sur les infections virales émergentes (Liv) de l’ILM.

« C’est la première fois qu’une étude a été réalisée avec un focus particulier sur les archipels », explique la chercheuse. « Bien souvent, quand on fait des études sur la population, on va s’intéresser à l’archipel le plus peuplé. Et là, on a augmenté la visibilité des archipels pour pouvoir distinguer ce qui se passe entre les archipels. Nous, ce qu’on fait, c’est qu’on livre des indicateurs. Notre objectif est d’essayer de donner aux autorités de santé du Pays le plus d’informations possible pour qu’ils puissent vraiment savoir comment appréhender les épidémies ou la prise en charge de certaines maladies ».

52% de la population est obèse

Les premiers résultats dévoilés soulignent des constats alarmants. Une personne sur quatre ignore être atteinte de diabète. L’hypertension concerne 40 % des hommes et 31 % des femmes, avec une progression significative selon l’âge : de 13 % chez les 18-29 ans à 57 % chez les seniors.

Le surpoids représente un enjeu majeur de santé en Polynésie, une tendance qui s’aggrave : parmi les personnes interrogées, 79 % sont en excès de poids, et 52% en obésité. 22 % des personnes en surpoids souffrent d’une forme pathologique d’obésité, c’est-à-dire associée à des troubles métaboliques, cardiaques ou rénaux.

Les différences environnementales entre les îles jouent aussi un rôle dans l’exposition à certaines maladies, rappelle la directrice du Liv. C’est le cas de la ciguatera, ou « gratte », une intoxication causée par la consommation de poissons contaminés. Aux Gambier, 8,5 % des habitants en ont été victimes au moins dix fois, contre seulement 0,2 % dans les îles du Vent. À l’heure actuelle, il n’existe pas de moyens d’être immunisé et chaque nouvelle intoxication peut entraîner des symptômes similaires, voire plus violents que les précédents.

En matière de maladies infectieuses, 1 % de la population est porteuse de l’hépatite B ou VHB, « un facteur de risque important du cancer du foie », rappelle le Dr Van-Mai Cao-Lormeau. Aux Gambier c’est 6,5 % des habitants qui sont concernés et 3,8 % aux Australes. Par ailleurs, deux tiers des personnes infectées ignorent qu’’elles sont contaminées. Quant à la dengue, quatre variants ont été identifiés dans la région : 3,5 personnes sur 5 sont immunisées contre la souche 1, qui est la plus récurrente.

Pas de facteur génétique dans l’obésité

Les chercheurs se sont également penchés sur les origines génétiques des Polynésiens, afin de mieux comprendre les liens entre origines et santé actuelle. Le séquençage du génome des participants a permis de retracer un métissage ancien, survenu « il y a environ 2 200 ans, entre des populations austronésiennes venues de Taïwan et des peuples papous. Ce groupe issu du croisement est ensuite arrivé en Polynésie orientale il y a environ 1 000 ans », explique le Pr Lluis Quintana-Murci, professeur au Collège de France et directeur de l’unité de génétique évolutive humaine à l’Institut Pasteur.

L’analyse génétique montre par ailleurs peu de différences entre les habitants des différents archipels. Malgré la diversité géographique, « plus ou moins tous les habitants de chaque archipel sont constitués d’environ 80 % de leur génome qui est d’origine polynésienne », précise le chercheur. À cela s’ajoutent des métissages plus récents, « avec des Européens, des Asiatiques, et même, dans certains cas isolés, une trace génétique amérindienne observée notamment aux Marquises et aux Gambier ».

En explorant les liens entre génétique et santé, les scientifiques ont pu identifier 16 gènes dont la variation influence certains aspects du métabolisme, notamment celui du cholestérol, ainsi que des réponses immunitaires, comme celle au virus de la dengue. Cependant, aucune mutation déterminante n’a été détectée pour expliquer les cas d’obésité ou d’hypertension. La génétique joue un rôle, mais reste secondaire par rapport à d’autres facteurs.

« On n’a pas identifié des mutations qui ont un effet très fort sur l’obésité. Autrement dit, on ne peut pas dire ‘ah oui, j’ai un problème métabolique d’obésité ou d’hypertension parce que ma génétique détermine cela’. On trouve que la génétique augmente un peu le risque, mais que l’interaction avec la nutrition est plus importante », souligne le Pr Quintana-Murci.

À la suite de ces résultats, le ministre de l’Agriculture et des Ressources marines, Taivini Teai, dit vouloir « casser ce cliché sur la prédisposition génétique des Polynésiens à l’obésité ». En revanche, il rappelle que les facteurs environnementaux, c’est-à-dire l’alimentation et l’exercice physique, lorsqu’ils ne sont pas remplis, vont « concourir au développement de ces maladies non transmissibles, d’où l’importance de notre politique qui est celle de l’alimentation saine et du sport pour préserver la santé ».

Des mesures concrètes sont déjà en cours, « notamment les programmes comme Tavivat : transition alimentaire du vivier au bénéfice donc de nos cantines scolaires. C’est-à-dire faire en sorte que plus de 50% des alimentations que mangent nos enfants proviennent du fenua, avec donc du vivier, du maraîcher et du poisson et la production locale », souligne le ministre.

Nanihi Laroche pour Radio 1 Tahiti