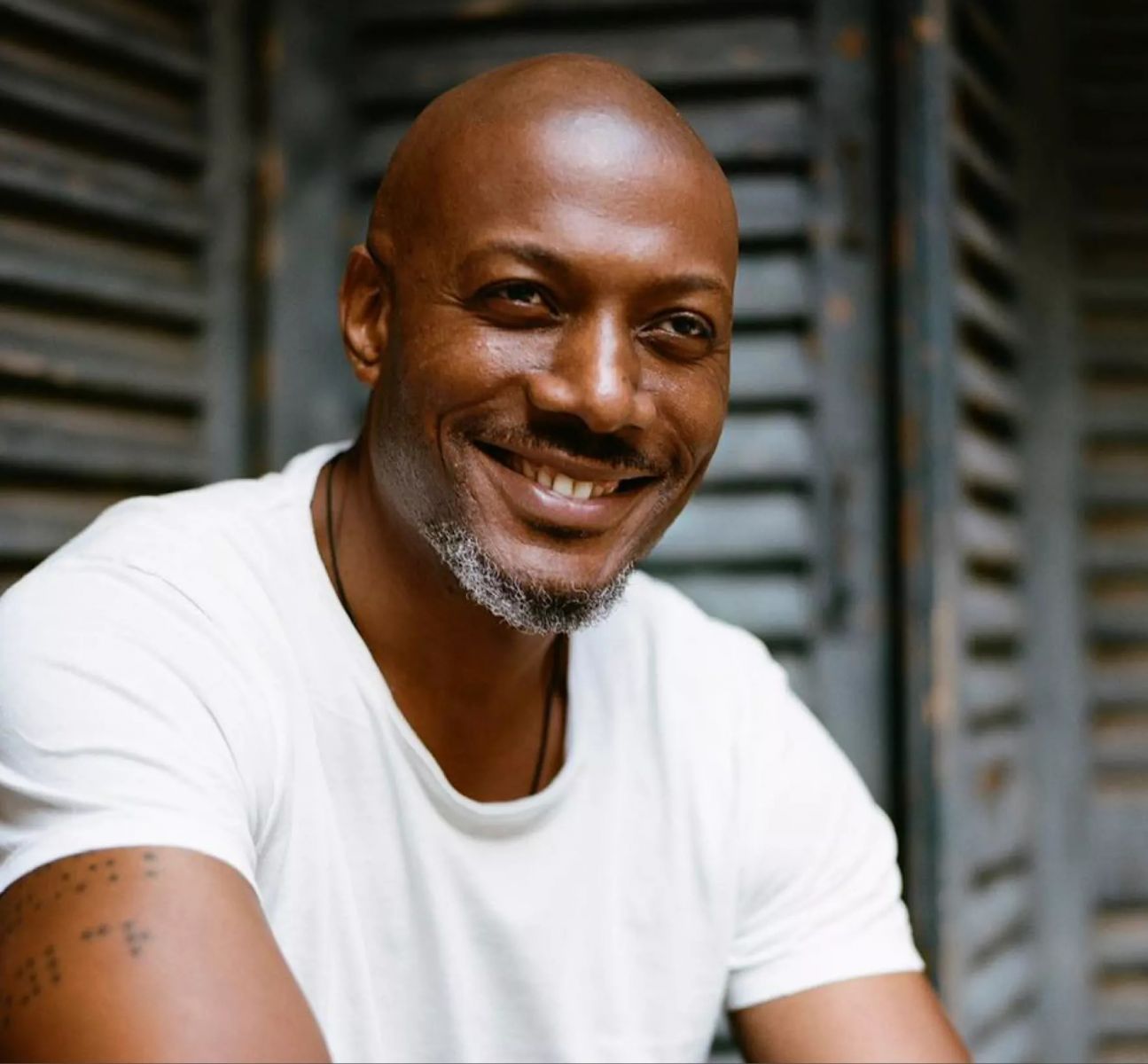

On croit bien le connaître, et pourtant, ce que l’on perçoit de Harry Roselmack à travers Sept à huit, le JT de TF1 ou encore l’émission le Journal inattendu sur RTL, n’est qu’un fragment d’une personnalité bien plus nuancée. Figure majeure du paysage audiovisuel depuis près de deux décennies, il a marqué les esprits en devenant, en 2006, le premier journaliste antillais à présenter le 20 heures sur TF1. Une fonction qu’il a occupée jusqu’en 2011, tout en s’imposant comme le visage de l’émission dominicale Sept à huit, qu’il incarne et qu’il porte avec constance et exigence depuis maintenant 19 ans. Mais ce visage familier ne révèle qu’une facette d’un homme aux multiples dimensions. Réalisateur, producteur, auteur… Harry Roselmack a su s’affranchir des formats classiques pour sonder notre époque. À travers ses documentaires, ses écrits et le cinéma, il interroge notre société, notre identité, et notre place dans l’univers. Entre cinéma, science, spiritualité et quête de sens, son œuvre, lucide et lumineuse, invite à une forme de renaissance collective, mais aussi profondément intérieure. Pour Outremers 360, il revient sur ce qui relie tous ses projets, les fils qu’il a patiemment tissés entre son histoire, ses valeurs et ses engagements les plus profonds.

Journalisme et métaphysique : une même quête de sens

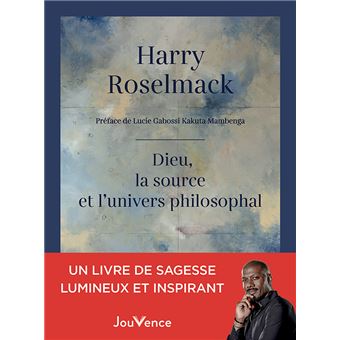

Depuis le début de sa carrière de journaliste, Harry Roselmack poursuit inlassablement un même fil rouge : la compréhension de l’être humain. Journaliste aguerri, il ne s’est jamais contenté d’analyser les faits ; il cherche à aller au cœur des motivations humaines, à comprendre ce qui pousse l’homme à agir. Avec le temps, cette quête s’est étendue à des dimensions plus profondes, jusqu’à s’inscrire dans une réflexion métaphysique. Dans ses ouvrages, notamment les derniers parus en 2024, Dieu, la source et l'univers philosophal et Cosmogonie : Une enquête sur l'univers, le divin et le sens de la vie, Harry Roselmack explore la place de l’homme dans l’univers, la raison d’être de son existence. Selon lui, l’être humain n’est pas un élément singulier du cosmos mais le fruit d’une évolution globale qui aurait, elle-même, un sens. Cette idée, il la développe en conjuguant science, spiritualité et cosmologie, refusant l’opposition traditionnelle entre foi et raison.

Dans ses écrits, il s’interroge : si l’univers a une finalité, alors nos actions humaines ont un poids, une portée, un sens. À travers cette démarche, il ne cherche pas seulement à répondre aux questions contemporaines, mais à redonner une direction, une cohérence possible au monde et à notre présence au sein de la nature. « Est-ce que tout ce qui se passe sur cette planète, que j’observe en tant que journaliste, que j’entends, que je rapporte… est-ce que ça a un sens ? Parce que si l’humanité n’a pas de raison d’être, alors ça signifie que l’espace-temps n’a pas de raison d’être non plus. Et si nous n’avons pas de raison d’être, nos actions n’ont pas grande importance, à part du point de vue moral. Mais quand on étudie l’histoire de la nature, on se rend compte que non. L’espace-temps est une création qui a une raison d’être. Et les systèmes qui en découlent, qui sont liés par l’espace-temps, sont eux aussi porteurs de sens. » Ces affirmations traduisent une pensée puissante : celle que l’humanité est une composante consciente d’un système qui porte en lui une intention. L’action humaine n’est pas neutre : elle prend tout son poids dans cette quête de sens à laquelle il nous invite.

Filmer les fractures, panser l’existence

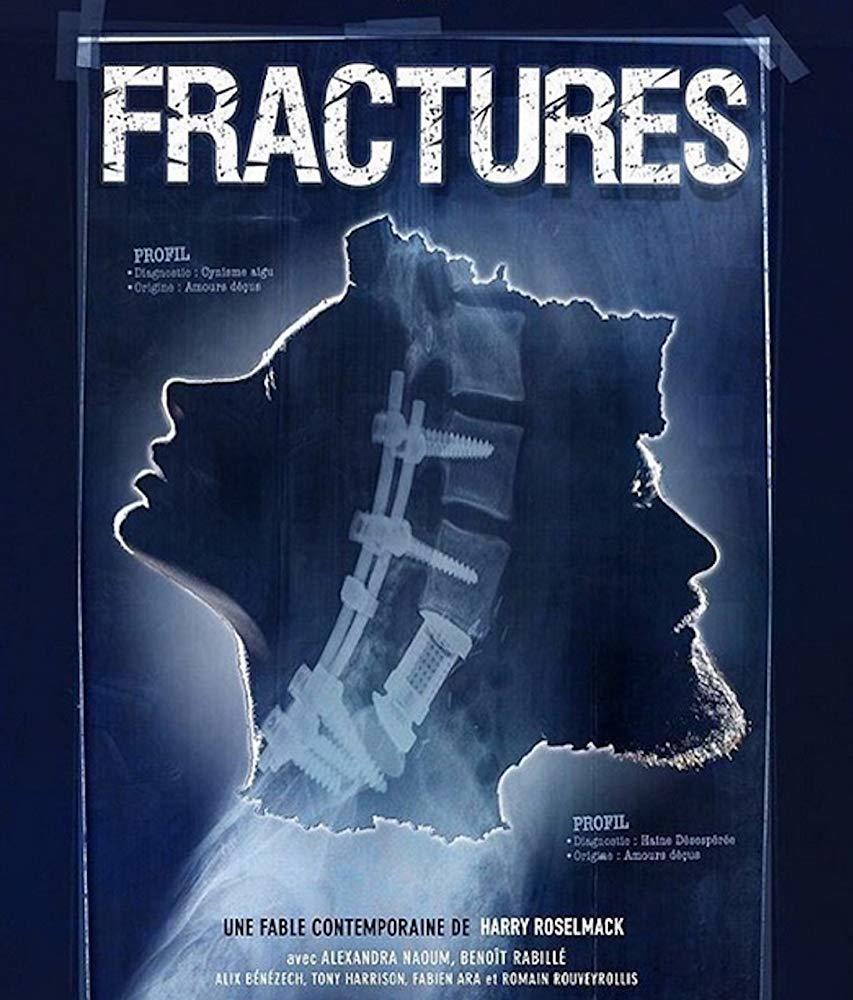

Au-delà de ses ouvrages, c’est aussi par l’image que Harry Roselmack poursuit sa quête de sens. Films après films, il donne une voix à celles et ceux que la société marginalise ou ignore. Dans Fractures (2017), qu’il a entièrement réalisé, il explore la complexité du « nous », ce collectif fragilisé par les identités plurielles et les inégalités sociales.

Dans le court-métrage Le 13e homme (2014), il interroge les pressions et les contradictions auxquelles sont confrontés les footballeurs professionnels, inscrivant cette réflexion dans sa démarche globale de compréhension des mécanismes humains et sociaux face à la matérialité de notre monde. Dans le film-documentaire L’Etat Républi-Nial (2024), sur Claude Jean-Pierre, un homme décédé dans des circonstances controversées après un contrôle de gendarmerie en Guadeloupe, Harry Roselmack met en lumière les failles criantes de notre système judiciaire et policier.

Le format audiovisuel devient alors un outil pour interroger les tensions, les oublis, les fractures d’une société qui prétend pourtant partager les mêmes valeurs. Là encore, sa caméra interroge le réel avec la même exigence qu’un essai philosophique.

Car pour lui, ce travail est indissociable d’une réflexion plus profonde, presque métaphysique : « Comment habiter, coexister avec des identités complètement différentes, alors même que nous vivons dans le même pays et que nous avons été formés, j’oserais dire, par les mêmes institutions scolaires de la République ? La réponse à cette question ne se trouve ni dans la société ni dans la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Elle réside plus profondément, dans la nature même. Cette nature pourrait bien être la clé pour comprendre les bons comportements à adopter, la bonne manière de penser le monde et nos relations. En réalisant Fractures, j’ai fait un pas supplémentaire vers une réflexion métaphysique. »

En liant les injustices concrètes à des questionnements existentiels, il se définit comme un « chercheur en humanité, Et cette recherche, elle passe par différentes étapes », engagé à révéler les écarts entre nos valeurs affichées et la réalité vécue. Par le documentaire comme par l’écrit, Harry Roselmack tente ainsi de reconnecter les valeurs républicaines à une vision plus profonde de l’existence, une vision où le vivre-ensemble n’est plus seulement un principe politique, mais une exigence ontologique.

Un 3e essai métaphysique en préparation

S’il revendique aujourd’hui une véritable démarche métaphysique, Harry Roselmack se positionne avec humilité. Il le reconnaît sans détour : il n’a jamais étudié la philosophie de manière académique. Et pourtant, c’est peut-être précisément cette absence de formation classique qui lui a permis de tracer son propre chemin, à la croisée de ses connaissances en astrophysique, en cosmologie et de ses intuitions spirituelles.

À travers l’écriture de son troisième essai, il découvre des convergences naturelles avec des figures comme Spinoza, Socrate ou Platon, qu’il n’avait pas cherché à suivre, mais dont il partage certains fondements. Sa pensée s’ancre avant tout dans l’observation de la nature, qu’il considère comme sa seule véritable source d’inspiration, et dans un effort rigoureux pour en tirer des principes métaphysiques. Il affirme ainsi n’avoir jamais voulu plaquer une croyance préalable sur sa réflexion, allant jusqu’à dire qu’il aurait remis en cause sa foi si ses recherches l’avaient exigé.

À ses yeux, la métaphysique n’est pas une croyance, mais une démarche rationnelle qui, lorsqu’elle est menée honnêtement, peut conforter ou ébranler ce que l’on pense savoir. Son approche, bien qu’empreinte de spiritualité, se distingue des dogmes : elle est évolutive, fondée sur la logique, et profondément ancrée dans le réel.

« J’ai vraiment cherché, aussi rigoureusement que possible, à mettre de côté tout a priori, y compris l’idée préconçue qu’il existe forcément une réalité divine, pour mener ce travail. Si mon raisonnement m’avait conduit, aussi improbable que cela puisse paraître, à la conclusion que l’espace-temps n’a pas de principe créateur, alors j’aurais été prêt à remettre en question ma propre croyance. Parce que pour moi, la foi ne doit jamais s’opposer à la connaissance, ni aller à l’encontre des exigences de la science. Le Dieu auquel je croyais avant de mener ce travail de métaphysicien a vu ma foi être confortée, mais aussi transformée. Aujourd’hui, avec les connaissances que j’ai acquises, je peux dire que j’aboutis à un raisonnement, qui reste une hypothèse, mais une hypothèse solide, robuste, celle de l’existence d’un principe créateur, que certains appellent Dieu, même si on peut le nommer autrement. C’est une conclusion que m’apporte la connaissance, et elle vient effectivement renforcer ma croyance, donc ma foi. »

Optimiste convaincu

Observateur de notre époque, Harry Roselmack se distingue par un regard plus optimiste sur notre avenir collectif. Là où d’autres pointe l’urgence et alerte sur les désastres inévitables, le métaphysicien perçoit dans l’évolution actuelle des mentalités une dynamique prometteuse. Il croit que cette prise de conscience progressive, notamment autour des enjeux environnementaux, sociaux et existentiels, finira par concourir au bien-être commun.

Une conviction qui, loin d’ignorer la gravité de la situation, s’ancre dans sa foi en la capacité humaine à réajuster sa trajectoire à la lumière d’un sens retrouvé : « Je suis assez optimiste quant au fait que cette compréhension finira par émerger. Beaucoup de personnes, comme moi, sont en train de semer des graines, à travers des livres, des conférences, des prises de parole, mais aussi par leurs choix de vie et leurs expériences. Et je suis convaincu que toutes ces graines finiront par germer au sein de l’humanité, et cela dans un avenir relativement proche. Mais il faut que cela arrive vite, car nos sociétés se sont engagées dans des directions opposées à ce que la nature elle-même semble nous indiquer. Et compte tenu de la puissance technologique que nous avons entre les mains, si cette prise de conscience ne survient pas rapidement, nous risquons d’accélérer notre propre destruction. Tous les Cassandre auront alors eu raison. Mais je pense qu’ils ont tort. Je pense sincèrement que nous allons prendre conscience de tout cela, à temps.»

Selon lui, la transformation viendra d’une prise de conscience, pas d’un discours alarmiste : « Je crois profondément qu’on ne peut pas gouverner par la peur. On a toujours gouverné en faisant croire aux gens qu’ils devaient craindre pour changer. Moi, je pense qu’il faut sortir de cette logique. Il faut inspirer positivement, pas terroriser. Gouverner par la peur peut avoir une efficacité immédiate, mais ça atteint vite ses limites. Les gens ne se transformeront pas durablement sous l’effet de la peur. Ils évolueront parce qu’on leur proposera de voir autrement, de penser autrement, d’agir autrement. Et c’est là que mon rôle prend tout son sens : transmettre, alerter, mais aussi inspirer. »

Martinique, héritière de la pensée universelle

Attaché à la Martinique, où il séjourne régulièrement, Harry Roselmack porte un regard à la fois admiratif et inquiet sur l’évolution culturelle des Antilles. Il rappelle avec force que la Martinique a vu naître trois penseurs majeurs du XXᵉ siècle, Aimé Césaire, Frantz Fanon et Édouard Glissant, dont la pensée, politique, philosophique, morale et poétique, a rayonné bien au-delà des Caraïbes. Un terreau d’idées exceptionnel, qu’il considère comme la preuve vivante du potentiel spirituel et intellectuel du territoire. Pourtant, il déplore que cette richesse soit aujourd’hui peu valorisée, notamment par les jeunes générations, trop souvent happées par le consumérisme qui relègue au second plan l’héritage immatériel. Pour lui, cette mémoire doit être réactivée, non pas dans une logique de conservation figée, mais pour irriguer à nouveau le monde d’idées puissantes et universelles. Les Antilles retrouveraient alors leur rôle de plateforme inspirante, capable de rayonner bien au-delà de leurs frontières.

Fidèle à cette vision, il soutient aujourd’hui un projet martiniquais centré sur les personnes âgées : une initiative tournée vers la « silver économie », qui mêle soins, transmission, stimulation cognitive et art, avec pour ambition de replacer les aînés au cœur du tissu social. Une démarche à la croisée de l’éthique, de l’entrepreneuriat et de la spiritualité, reflet fidèle d’un homme qui ne sépare jamais le sens de l’action.

Retrouvez tous les portraits de la rubrique « Regards sur les Outre-mer » ici.

EG