Le conseil des ministres de Polynésie française a adopté mercredi l’arrêté « portant classement de la ZEE en espaces protégés et création de zones de pêche réglementées » autour des îles. C’est la matérialisation des engagements pris à la Conférence des Nations unies sur les océans (Unoc) en juin dernier à Nice. Outre la mise en œuvre de la gouvernance de ces espaces, le Pays espère aussi conclure un accord avec Pitcairn pour mutualiser les moyens de surveillance et la recherche sur les espèces migratrices. Explications de notre partenaire Radio 1 Tahiti.

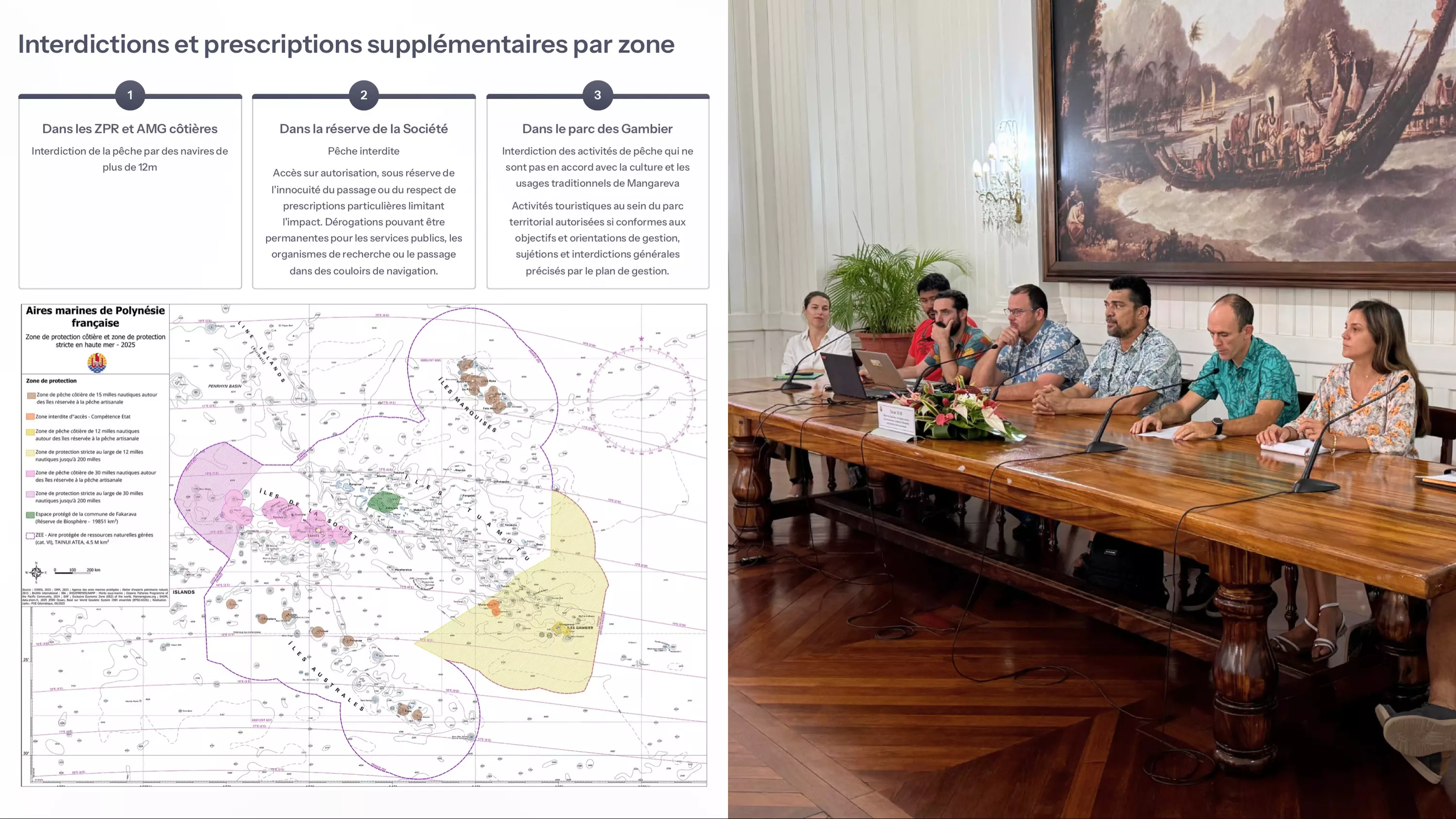

Tainui Atea, l’ex-« aire marine gérée » devient officiellement une « aire marine protégée » de 4,55 millions de kilomètres carrés -soit la plus vaste au monde. Dans cette superficie totale, 209 500 km2 sont déclarés en « protection côtière forte » : 25 000 km2 aux Australes, 33 500 km2 aux Marquises, 106 000 km2 à la Société, 25 000 km2 aux Gambier, et 20 000 km2 aux Tuamotu.

La zone de « protection forte », représente, elle, 900 000 km2 : une réserve intégrale de 220 000 km2 dans l’Ouest de la Société où seule la recherche scientifique et les actions de conservation sont autorisées, et un parc marin de 680 000 km2 aux Gambier.

Lire aussi : UNOC-3 : La Polynésie acte la transformation de son aire marine gérée en aire marine protégée, la plus vaste au monde

L’arrêté du conseil des ministres a vu sa parution retardée par la panne Internet mercredi, mais devrait être publié au Journal officiel ce vendredi. Le ministre polynésien de l’Environnement et des Ressources marines, Taivini Teai, a toutefois maintenu la conférence de presse à laquelle il avait associé les représentants des usagers de la mer, pêcheurs hauturiers et côtiers, Cluster maritime, et organismes de protection de la nature.

« L’arrêté introduit des objectifs clairs et cohérents », dit le ministre. « Celui de 2018, par exemple, n’interdisait pas l’exploitation des fonds marins ou le bannissement des dispositifs de concentration de poissons. » Il met également en place une gouvernance intégrée, avec un comité de gestion, un comité technique, un comité consultatif et des comités locaux dans chaque archipel. Ces organismes ont jusqu’en mai 2026 pour déterminer les plans de gestion de chaque zone, qui seront adoptés le 8 juin prochain, lors de la Journée mondiale des océans.

Les zonages de pêche « pas fixés dans le marbre »

Les zones de pêche artisanale restent fixées à 30 milles nautiques aux Îles de la Société, 12 milles aux Gambier, et 15 milles nautiques aux Marquises -où les maires réclament une limite à 30 milles eux aussi. Cette différence de traitement a été vécue comme injuste par les pêcheurs marquisiens, mais elle « n’est pas fixée dans le marbre », prend soin de rappeler Taivini Teai.

« On mène des discussions jusqu’à fin novembre avec les hauturiers et les Marquisiens, on les a mis autour de la même table pour voir s’il y a un réel besoin de définir de nouvelles zones autour des Marquises », précise le conseiller technique Romain Chancelier. Une des premières actions sera de faire une étude poussée du potentiel de pêche des Marquises, la précédente datant de 1997.

Un accord à négocier avec le Royaume-Uni pour s’associer à la réserve de Pitcairn

Le Pays espère à présent s’associer avec Pitcairn et sa réserve de 834 000 km2 qui jouxte celle des Gambier. L’ensemble deviendrait alors la plus grande réserve transnationale au monde. Des contacts sont déjà pris. Mais pour y parvenir, en vertu de l’article 39 du statut qui permet au Pays de négocier des accords internationaux dans ses domaines de compétence, la Polynésie doit d’abord s’assurer de l’acquiescement de la France avant de conclure un accord, en l’occurrence avec le Royaume-Uni, explique Romain Chancelier, conseiller technique de Taivini Teai, et de soumettre cet accord à l’assemblée de la Polynésie française. L’idée est de « mutualiser les moyens de surveillance » et la recherche scientifique, particulièrement sur les espèces migratrices comme les baleines et les tortues.

Lire aussi : Aires marines protégées : En Polynésie, la limite des 15 milles nautiques autour des archipels fait encore débat

Améliorer la surveillance grâce aux fonds des ONG

La surveillance, justement, est pour l’instant exclusivement l’affaire de l’État. Et parmi les fonds que pourraient apporter les ONG internationales, une partie pourrait y être consacrée, par exemple en équipant de drones sous-marins les agents et les acteurs privés que le Pays veut déployer dans la ZEE « pour devenir nos yeux dans les archipels », poursuit Romain Chancelier, qui dit travailler sur les outils juridiques à mettre en œuvre. « L’État, oui, a des moyens, mais il ne passe que 60 jours par an en haute mer (…). Sur le proche côtier, la réalité c’est qu’il n’y a pas de surveillance. »

Caroline Perdrix pour Radio 1 Tahiti