Dans un rapport en deux parties publié le 21 juillet, la Cour des comptes réalise une étude exhaustive de la forêt guyanaise, dont elle souligne le caractère exceptionnel et son importance à la fois locale et nationale. Elle relève toutefois que ses ressources ne permettent pas le financement de sa préservation ni une contribution significative à l’économie. La Cour recommande notamment à l’État de clarifier ses objectifs et d’harmoniser les réglementations minières et forestières avec une coordination interministérielle renforcée. La situation ayant été jugée « alarmante », le premier ministre a été saisi par la voie d’un référé.

La forêt guyanaise représente un trésor naturel d’une immense valeur pour la France. Elle s’étend sur environ 8 millions d’hectares, couvrant 96% du territoire de la Guyane, ce qui équivaut à près d’un tiers de la superficie forestière française. Principalement propriété de l’État, sa gestion est assurée par l’Office national des forêts (ONF) sur près de 75% de sa surface, tandis que le reste est administré par le Parc amazonien de Guyane, le plus vaste parc naturel national du pays. Derrière son apparente homogénéité, cette forêt abrite une grande diversité de formations végétales, témoignant d’une richesse écologique exceptionnelle. Afin de préserver ce patrimoine unique, environ un tiers de sa surface bénéficie déjà de statuts de protection spécifiques.

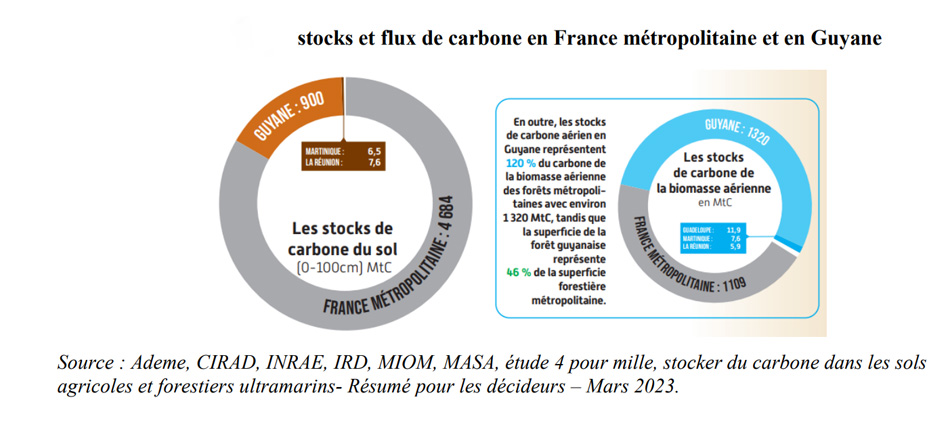

Le rapport de la Cour des comptes souligne également qu’ « elle est aussi un puits de carbone majeur représentant 27% des stocks de carbone forestier français. Elle joue, à ce titre, un rôle stratégique dans la lutte contre le changement climatique, même si ce dernier menace déjà cet écosystème, avec les premiers signes de dépérissement constatés. Mais une grande partie du territoire demeure inconnue, ce qui complique la définition des politiques à y mener ».

En dépit de la richesse naturelle exceptionnelle de la forêt guyanaise, les modalités actuelles d’exploitation ne permettent ni d’assurer sa préservation et sa régénération, ni de soutenir durablement le développement économique local, selon le rapport. La filière bois, limitée à une moyenne de 70 000 m³ sur les 2,4 millions d’hectares accessibles, repose uniquement sur trois essences et demeure à la fois faible et instable au regard de l’étendue disponible. Par ailleurs, bien que des projets de plantations sylvicoles soient évoqués depuis les années 1970, aucune initiative véritablement productive n’a vu le jour. Ce n’est qu’en 2024 que l’ONF a lancé des expérimentations sur trois sites, mais de taille restreinte.

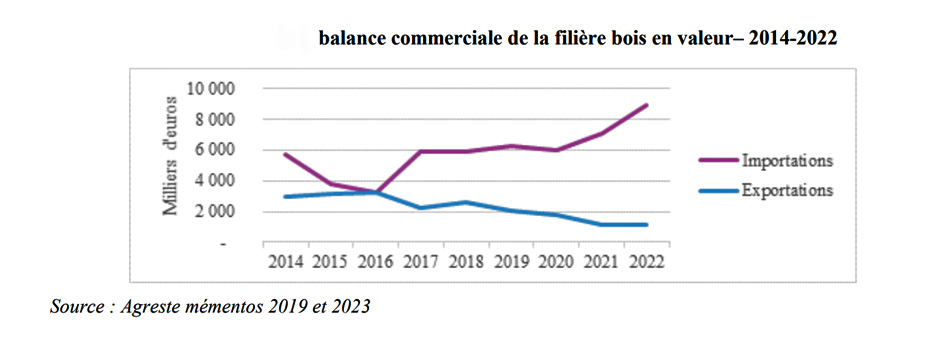

« Affichant un chiffre d'affaires global estimé à environ 100 millions d’euros, la filière forêt-bois guyanaise souffre d'un sous-développement structurel manifeste et est principalement orientée vers la consommation locale. Elle n’est pas en mesure de répondre à la demande de produits finis à haute valeur ajoutée, si bien que le solde de ses échanges avec l’extérieur de la Guyane est déficitaire. Elle dépend essentiellement des dispositifs d'aide publique pour assurer sa viabilité économique », déplore la Cour.

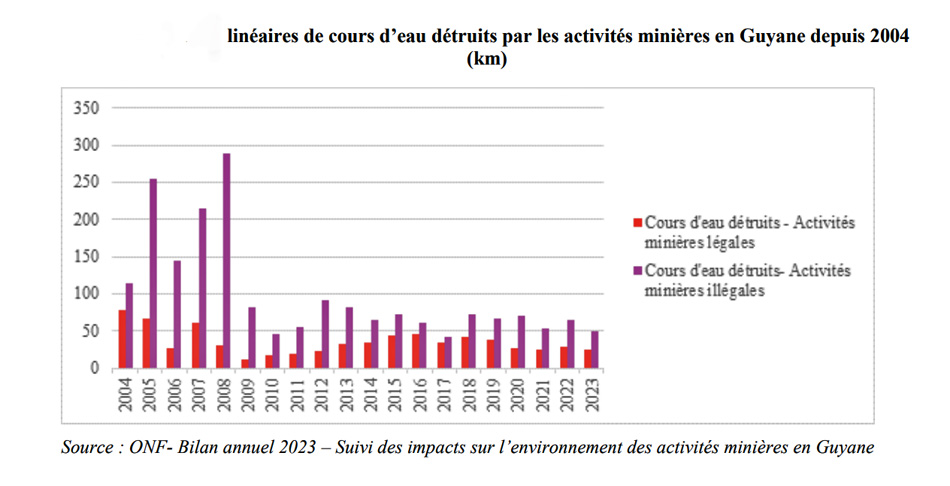

Le rapport aborde également la question de l’orpaillage illégal. Ce dernier représente une menace sérieuse pour la forêt guyanaise, mais aussi pour la santé et la sécurité des populations locales. Ce phénomène connaît une recrudescence, portée par la hausse du cours de l’or. Des milliers d’hectares sont ainsi déboisés et contaminés, rendant les efforts de restauration particulièrement complexes et coûteux — estimés à près de 23 millions d’euros par an. Bien que l’ONF et le Parc Amazonien de Guyane (PAG) s’investissent activement dans la lutte contre ces pratiques aux côtés des forces armées, les ressources mobilisées restent insuffisantes pour freiner durablement cette activité destructrice.

« L’ONF et le PAG ne sont pas en mesure de répondre seuls aux besoins nécessaires à l’exploitation des ressources de la forêt guyanaise et à sa réparation, même si l'ONF gagnerait à reconsidérer ses méthodes de gestion forestière pour améliorer la production de bois. Le développement de la Guyane repose notamment sur les stratégies de gestion de la forêt et, au-delà, sur celles des filières économiques qui utilisent ses ressources. Or, ces stratégies doivent être redéfinies », souligne la Cour, qui prône une meilleure structuration et modernisation de la filière forêt-bois, un contrôle renforcé des paramètres industriels, financiers et environnementaux de la filière aurifère, ainsi qu’une harmonisation des réglementations des deux secteurs.

« L’État doit donc assumer pleinement son rôle de propriétaire et définir précisément les politiques qu’il entend mener en Guyane, notamment en clarifiant les objectifs poursuivis et leur hiérarchie, ainsi que les zones géographiques dans lesquelles autoriser les différents usages de la forêt », précise le rapport. Pour améliorer l’efficacité des actions de préservation et d’exploitation durable de la forêt guyanaise, il est essentiel d’adapter sa gestion aux spécificités du territoire, suggère le texte. Cela nécessite une coordination renforcée entre les ministères afin d’offrir aux acteurs locaux les leviers nécessaires pour relever ces défis. Les parties prenantes sur le terrain, qu’elles soient publiques ou privées, engagées quotidiennement dans les enjeux liés à l’économie, à la sécurité et à l’environnement, doivent être pleinement intégrées aux démarches. De leur côté, les autorités centrales gagneraient à mieux prendre en compte les réalités guyanaises afin de soutenir les dynamiques locales.

Parmi ses recommandations, la Cour des comptes préconise notamment « de clarifier les zones potentiellement soumises au régime forestier du code forestier et analyser les implications qui en découlent, en particulier pour les forêts susceptibles d’être transférées dans le cadre de l’Accord de Guyane de 2017 ; d’expérimenter l’augmentation des prélèvements d’arbres commercialisables à l’hectare et en documenter les conséquences économiques et environnementales ; dans les zones identifiées dans le cadre du programme régional forêt-bois, accélérer la mise en exploitation des plantations de production de bois d’œuvre ; et réviser le plan régional forêt-bois de Guyane ».

PM