Dans un rapport parlementaire sur les cours d’eau en France, les députés Julie Ozenne (Essonne, EELV) et Freddy Sertin (Calvados, EPR) se sont intéressés au cas particulier de la Guyane, « troisième disponibilité d’eau douce la plus importante au monde », et dressent cinq propositions qui couvrent à la fois la cartographie, la gestion via la création d’un syndicat des eaux et la protection contre l’exploitation minière, légale ou illégale.

« La Guyane abrite l’un des réseaux hydrographiques les plus denses de la planète au point d’avoir la troisième disponibilité d’eau douce la plus importante au monde -après l’Alaska et le Groenland » indiquent les rapporteurs. « Les quelque 180 000 kilomètres de cours d’eau en Guyane représentent un quart du linéaire national et abritent 50 % de la biodiversité d’eau douce française : notamment 500 espèces de poissons avec un taux d’endémisme de 25 % ».

Autant de données qui font de la Guyane un territoire à part sur le sujet des cours d’eau, mais vulnérable face à l’activité humaine, au changement climatique, associé au phénomène météorologique El Niño, qui « rend le territoire vulnérable aux fortes sécheresses ». « Celle de 2023-2024 a conduit à la publication de deux arrêtés sécheresse, créé une pénurie d’eau potable dans les communes de l’intérieur et interrompu la navigation sur les grands fleuves, comme le Maroni, isolant des villages pendant des mois, ravitaillés uniquement par hélicoptère après déclenchement du plan Orsec » ont rappelé les députés.

Un état des fleuves amazoniens bon, mais qui se dégrade

Selon la Directive cadre sur l’eau (DCE), qui mesure l’état des cours d’eau et s’applique en Guyane, en 2019, 67 % des cours d’eau de Guyane « sont en très bon état global (écologique et chimique) » et 9 % « en bon état », « soit des niveaux nettement supérieurs à ceux observés dans l’Hexagone ou dans les autres Outre-mer ». Une bonne santé qui ne doit pas cacher la dégradation nette de ces cours d’eau, préviennent toutefois les députés.

« Entre 2013 -soit le précédent état des lieux- et 2019, 7 % des cours d’eau guyanais ont vu leur état écologique se dégrader (de 83 % à 76 % de bon ou très bon état). Le nouvel état des lieux, qui doit être adopté en décembre 2025, devrait témoigner de la poursuite de cette dégradation ». En effet, comme l’a indiqué l’office de l’eau de Guyane, sur les 39 stations du réseau de surveillance biologique, 72% montraient un état dégradé du cours d’eau en 2023-2024, en particulier pour les poissons, dont la diversité et la structure sont fortement affectées.

Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) explique cette évolution par la pression croissante de l’activité aurifère mais également par une « importante amélioration des connaissances des milieux et des pressions », ce qui laisse à penser que les cours d’eau guyanais sont en réalité dans un état pire que ce que suggèrent les indicateurs DCE, que les députés jugent par ailleurs « pas pertinent » pour analyser l’état de santé des cours d’eau amazoniens.

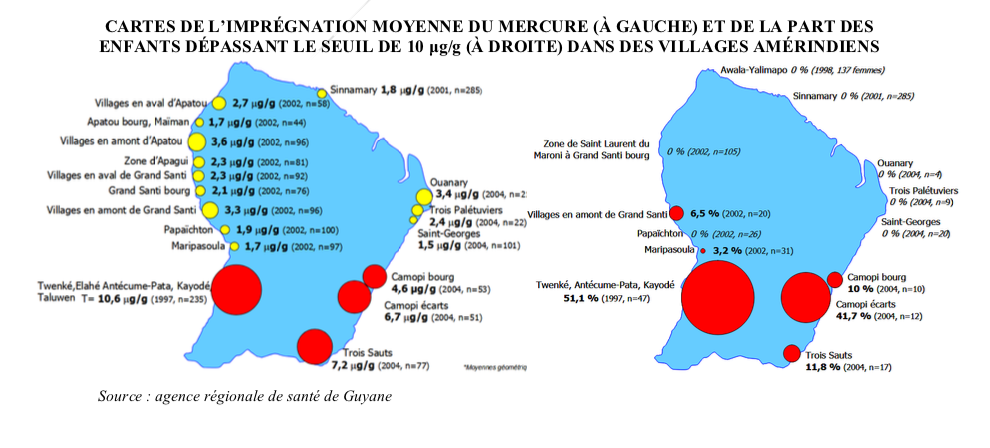

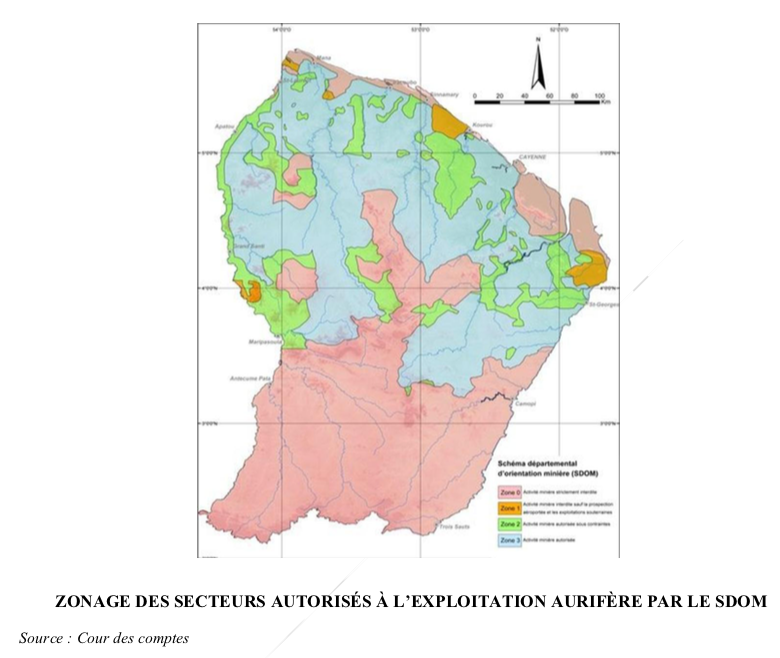

Toujours d’après le rapport, « près de 80 % des dégradations constatées dans l’état des lieux de 2019 le sont du fait de l’activité aurifère, ou orpaillage », légal ou illégal. « Celle-ci constitue, de loin, la principale pression sur l’état des cours d’eau guyanais puisque, d’après l’état des lieux de 2019, 19 % des cours d’eau de Guyane font face à une pression aurifère significative (168 cours d’eau pour environ 32 000 kilomètres), bien loin devant l’agriculture -qui concerne 1,4 % des cours d’eau de Guyane ».

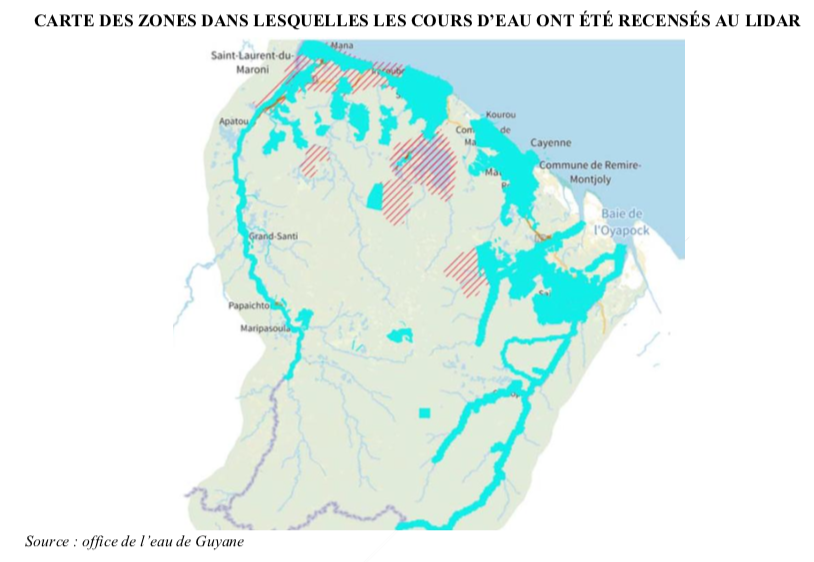

L’ensemble des acteurs rencontrés par les rapporteurs en Guyane ont souligné un défaut de connaissance des cours d’eau fortement préjudiciable à leur protection, alors même que l’ensemble des cours d’eau de Guyane sont propriété de l’État et font partie du domaine public fluvial, sous réserve de leur déclassement. En outre, « en contrariété avec l’instruction gouvernementale du 3 juin 2015 sur la cartographie des cours d’eau, aucune carte ne recense précisément et de manière exhaustive le réseau hydrographique de Guyane ».

« Les données cartographiques relatives au réseau hydrographique de Guyane sont peu précises, notamment dans les secteurs difficiles d’accès ou sous couvert forestier », confirme la direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane dans le questionnaire des députés. « Il en résulte une forte incertitude quant à la longueur du réseau : tandis que la base de données Topo recense 110 000 kilomètres de cours d’eau, la BD Carthage en comptabilise 182 000 ».

Déploiement du LiDAR pour pallier au manque de connaissance

Et il n’y a pas que sur le linéaire que le manque de connaissance est patent, c’est aussi la connaissance des sources des cours d’eau qui est « particulièrement lacunaire ». Selon l’OFB, elles « sont totalement absentes des cartes », tandis que le Sdage les définit comme « un gigantesque réseau de criques difficilement accessibles » et estime qu’elles représentent 70% du linéaire guyanais de cours d’eau. Ces « têtes de bassins » sont, sur le papier, protégées de l’exploitation minière. « Mais l’absence de carte conduit les pétitionnaires et l’administration à ignorer cette interdiction ».

« Ce déficit de cartographie et de connaissance est d’abord dû à la difficulté d’accéder à l’intérieur du territoire guyanais et aux limites technologiques au recensement des cours d’eau sous un couvert forestier particulièrement dense » indiquent les députés. À cela s’ajoute le manque de moyens humains. « Même la bande littorale n’a pas de « cartographie réaliste des cours d’eau » d’après la DGTM, qui en réalise actuellement une dans l’île de Cayenne et à Saint-Laurent du Maroni ».

Selon le rapport, « DGTM, ONF, OFB et office de l’eau ont tous souligné que seul le LiDAR (de l’anglais Light Detection and Ranging, en français détection et télémetrie par lumière), un laser héliporté passant à travers les feuilles des arbres, permettrait de définir les axes d’écoulement des eaux et de quantifier les menaces sur les cours d’eau, avant des expertises sur le terrain par les bureaux d’études ».

Actuellement, la cartographie au LiDAR des sols guyanais se cantonne principalement dans la bande littorale et les régions d’exploitation forestière situées dans l’est de la Guyane, rendant cette cartographie « très insuffisante ». « L’IGN conduit pourtant, depuis 2020, le programme LiDAR-HD produit et diffuse une cartographie 3D de l’intégralité du sol et du sursol de l’intégralité de la France hexagonale et d’Outre-mer. Mais la Guyane est le seul territoire à ne pas être concerné par ce programme, ce qui s’explique par la taille du territoire ainsi que par ses fortes pluies, qui complexifient les opérations de cartographie par LiDAR ».

Accès à l’eau potable paradoxalement compliqué

Julie Ozenne et Freddy Sertin pointent aussi du doigt « un manque criant d’infrastructures d’eau et d’assainissement » et un « accès à l’eau potable (…) loin d’être universel ». « 15 % de la population de la Guyane n’a pas accès à l’eau potable, d’après les données fournies par les services de l’État. Il s’agit à la fois des populations de villages de l’intérieur mais surtout des bidonvilles, appelés quartiers informels », soulignent-ils.

Absence d’entretien des équipements, manque de compétences en ingénierie, déséquilibre de moyens, menace de l’orpaillage : autant de facteurs qui expliquent le paradoxe guyanais, territoire à la fois abondant en eau douce mais dont l’accès à l’eau potable demeure compliqué, notamment pour les populations de l’intérieur du Département.

« Les menaces pesant sur l’eau potable en Guyane s’aggravent avec le changement climatique. Au-delà du tarissement des forages, la DGTM et l’ARS ont souligné aux rapporteurs que les étiages plus marqués et les épisodes de sécheresse prolongés sont marqués par la remontée du biseau salé, c’est-à-dire l’intrusion d’eaux saumâtres ou salées dans une masse d’eau douce », explique le rapport.

En d’autres termes, la faible altitude du territoire guyanais entraîne une faible dénivellation -et donc un faible débit- des cours d’eau, ce qui, combiné à de forts coefficients de marée, fait remonter le point de rencontre entre les eaux salées de l’océan Atlantique et l’eau douce des cours d’eau. « En augmentant la salinité des eaux prélevées, le biseau salé provoque des problèmes sanitaires et accélère la corrosion des réseaux de distribution des eaux ».

Plusieurs points de captages, situés à quelques dizaines de kilomètres du littoral mais à seulement quelques mètres d’altitude sont ainsi menacés, dont celui de la Comté, qui fournit les deux tiers de l’eau potable de l’agglomération de Cayenne, mais aussi ceux de Saint-Louis et Saint-Jean, qui fournissent l’intégralité de l’eau potable de Saint-Laurent du Maroni.

Les députés indiquent aussi que « les infrastructures d’assainissement n’ont pas suivi le développement urbain rapide » de la Guyane. « Les quelques vingt-neuf stations d’épuration ne peuvent traiter les eaux usées que d’à peu près la moitié de la population de la Guyane d’après l’office de l’eau » ajoutent-ils. Pratiquement la moitié de la population a donc recours à des systèmes d’assainissement non collectif (ANC), censés dépolluer les eaux usées domestiques avant leur rejet en milieu naturel. « Or, d’après les réponses de l’office de l’eau au questionnaire, plus de 90 % du parc d’ANC en Guyane n’est pas aux normes ».

Pire, « il a même été indiqué aux rapporteurs que de nombreuses annonces immobilières précisaient que l’ANC du bien à vendre n’est pas aux normes mais qu’en l’absence de contrôle, cela ne constitue pas un problème ». Le parc amazonien de Guyane a souligné, lors de son audition, que les infrastructures d’assainissement des communes de l’intérieur font face aux mêmes enjeux de manque d’entretien que les infrastructures de traitement de l’eau potable.

Les députés recommandent donc de créer un syndicat des eaux de Guyane. « Ce syndicat concentrerait les compétences eau et assainissement, regroupant à la fois les capacités humaines d’ingénierie pour mieux assurer l’entretien des infrastructures dans l’ensemble du territoire guyanais, tout en garantissant une péréquation financière au profit des communes les moins dynamiques, notamment celles de l’intérieur ».

« Plus de 3 600 kilomètres de rivières ont détruits » depuis 2003

Le rapport documente enfin longuement sur la menace de l’orpaillage et l’activité aurifère qui pèse sur la santé des cours d’eau. Et les rapporteurs pointent à la fois du doigt l’activité minière légale et illégale. « L’orpaillage détruit 100 kilomètres de cours d’eau par an en Guyane » soulignent les députés dans leur rapport. « Au total, depuis 2003, plus de 3 600 kilomètres de rivières ont été détruits, soit pratiquement l’intégralité du linéaire d’Île-de-France ou encore sept fois la Garonne ».

Si l’orpaillage légal fait l’objet d’un encadrement juridique croissant, son « application est insuffisamment contrôlée » estiment les députés. Ils recommandent notamment de mettre à jour le Shéma départemental d’orientation minière de Guyane « pour mieux protéger de l’orpaillage les abords des zones protégées, tout en apportant une meilleure visibilité à la filière quant aux zones qu’elle peut exploiter », de renforcer les moyens humains et matériels de la police des mines en Guyane et surtout, d’accentuer la lutte contre l’orpaillage illégal.

« Ce renforcement doit passer à la fois par une augmentation du budget et des effectifs. D’après l’ONF, il manquerait environ 200 militaires et 50 gendarmes à l’opération Harpie pour pouvoir occuper les sites d’orpaillage et éviter leur récupération par les garimpeiros dès le départ des forces de sécurité intérieure ou des forces armées », concluent les députés Julie Ozenne et Freddy Sertin.