Dans un communiqué du 9 décembre, l'UICN tire la sonnette d'alarme sur plusieurs espèces parmi lesquelles le dugong de Nouvelle-Calédonie et de l'Afrique de l'Est, et le corail pilaires de la Caraïbes. Les activités humaines en sont les principales causes selon l'UICN.

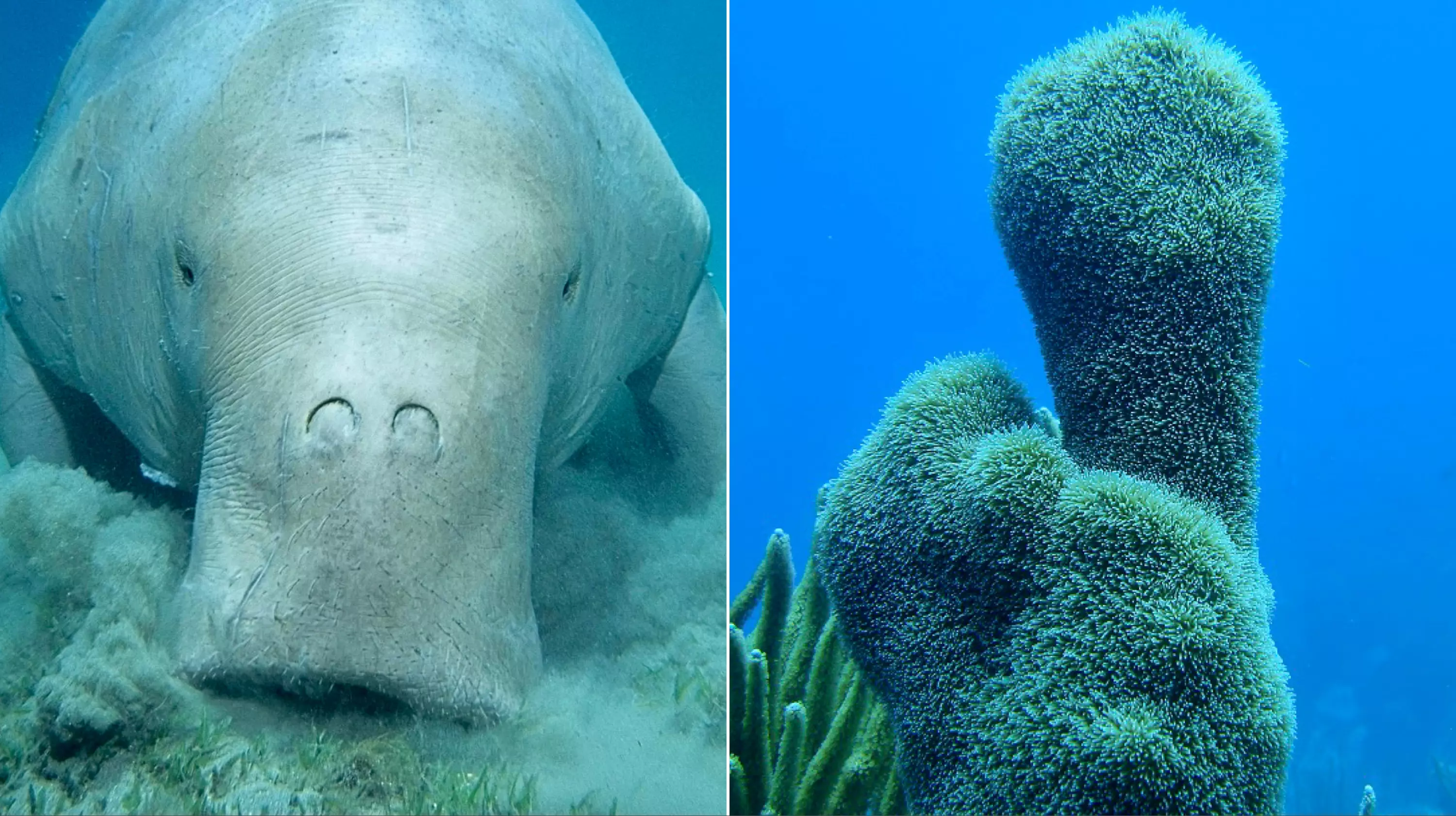

Le dugong de Nouvelle-Calédonie et de l'Afrique de l'Est est considéré « en danger » ou « en danger critique », et « vulnérable » à l’échelle mondiale, précise l'Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). Il reste aujourd’hui moins de 250 individus matures en Afrique de l’Est et moins de 900 en Nouvelle-Calédonie. D'après l'UICN, les principales menaces sont les captures involontaires dans les engins de pêche en Afrique de l’Est et le braconnage en Nouvelle-Calédonie, ainsi que les blessures causées par des bateaux dans les deux localités.

Ruissellement agricole, extraction minière, développement côtier

L'UICN pointe d'autres facteurs liés à l'activité humaine pour expliquer l'état critique de l'espèce. D'abord en Afrique de l’Est, l’exploration et la production de pétrole et de gaz, le chalutage, la pollution chimique et les développements côtiers non autorisés endommagent et détruisent les herbiers marins dont dépendent les dugongs pour se nourrir. À Mayotte, où l'espèce est également présente, la population de dugongs, relativement abondante par le passé, est victime de pêche excessive, et ne dépasserait pas aujourd’hui la dizaine d’individus, indiquait le Ministère de l'Écologie en 2021.

En Nouvelle-Calédonie, c'est la dégradation et la perte des herbiers marins, résultat du ruissellement agricole, d’une pollution due à l’extraction de nickel et au développement côtier, ainsi que des dommages causés par les ancres des bateaux, qui sont pointés du doigt. Les impacts des changements climatiques représentent une menace sur toute l’aire de répartition des dugongs, ajoute-t-on.

Isolement géographique et génétique

Dans les eaux calédoniennes, la population de dugongs était estimée, dans les années 2000, entre 1 500 et 2 000 individus, ajoute Marc Oremus, responsable du WWF-France en Nouvelle-Calédonie et co-auteur de l’évaluation UICN, interrogé par Les Nouvelles Calédoniennes. Outre l'activité humaine, le chercheur met aussi en avant l'isolement géographique et génétique des dugongs de l'archipel qui « présentent le plus faible niveau de diversité génétique à l’échelle mondiale ».

« Le renforcement de la gouvernance de la pêche communautaire et l’élargissement des opportunités d’emploi au-delà de la pêche sont essentiels en Afrique de l’Est, où les écosystèmes marins sont fondamentaux pour la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations », a déclaré Evan Trotzuk, qui a dirigé l’évaluation de la Liste rouge en Afrique de l’Est.

« En outre, la création d’aires de conservation supplémentaires dans les zones où vivent les dugongs, en particulier autour du parc national de l’archipel de Bazaruto, permettrait également aux communautés locales et autres parties prenantes de trouver, mettre en œuvre et bénéficier des solutions qui mettent fin au déclin à long terme des dugongs et de l'étendue et de la qualité des herbiers marins », ajoute-t-il.

En Nouvelle-Calédonie, Marc Oremus appelle à « une remobilisation à 200 % de tous les acteurs concernés pour mettre en place des moyens de protection et de surveillance ». « Les Calédoniens et Calédoniennes peuvent aussi bouger les lignes en se réappropriant culturellement ce trésor calédonien et en prenant conscience que nous sommes l’une des dernières régions du monde à abriter une espèce aussi fascinante que le dugong ».

Maladie et blanchiment des coraux

Le Corail de pilaires (Dendrogyra cylindrus), présent partout dans les Caraïbes, de la péninsule du Yucatan et de la Floride à Trinité-et-Tobago, est passé de la catégorie « vulnérable » à « en danger critique » sur la Liste rouge de l’UICN, après que ses populations aient diminué de plus de 80% sur la majeure partie de son aire de répartition depuis 1990. La menace la plus urgente est la maladie de la perte de tissu des coraux, apparue au cours des quatre dernières années et très contagieuse, qui infecte entre 90 et 100 mètres de récif par jour.

Le blanchiment causé par l’augmentation des températures marines de surface et l’excès d’antibiotiques, d’engrais et d’eaux usées déversés dans la mer ont affaibli les coraux et les ont rendus plus vulnérables aux maladies. La surpêche autour des récifs coralliens a décimé les poissons herbivores, permettant aux algues de dominer les écosystèmes et exerçant une pression supplémentaire sur les coraux.

Plus de 150 000 espèces dans la liste rouge de l'UICN

Dans cette liste actualisée et publiée dans le cadre de la COP15 de Montréal figurent également les ormeaux d'Afrique du Sud, de l'Ouest australien, de Californie et du Mexique, de la Manche à l'Afrique du Nord-ouest en passant par la Méditerranée, tous « en danger », « en danger critique » ou « vulnérables ». En cause : le braconnage, les vagues de chaleur marine causant des maladies ou encore, les ruissellement agricoles et industriels.

La Liste rouge de l’UICN comprend désormais 150 388 espèces, dont 42 108 menacées d’extinction. Plus de 1 550 des 17 903 espèces d’animaux et végétaux marins évaluées sont menacées d’extinction, les changements climatiques ayant un impact sur au moins 41% des espèces marines menacées.

« La dernière mise à jour de la Liste rouge de l’UICN révèle une combinaison parfaite d’activités humaines non durables décimant la vie marine dans le monde entier. Au moment où le monde se tourne vers la conférence des Nations Unies sur la biodiversité pour tracer la voie du rétablissement de la nature, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’échouer », a déclaré le Dr Bruno Oberle, Directeur général de l’UICN.

« Nous devons d’urgence nous attaquer aux crises interconnectées du climat et de la biodiversité par des changements profonds dans nos systèmes économiques, ou nous risquons de perdre les avantages cruciaux que les océans nous procurent », a-t-il conclu.