Dans cette nouvelle expertise, l’IEDOM présente le secteur de l’exploitation aurifère en Guyane, ses enjeux économiques, environnementaux et les défis liés à l’exploitation illégale.

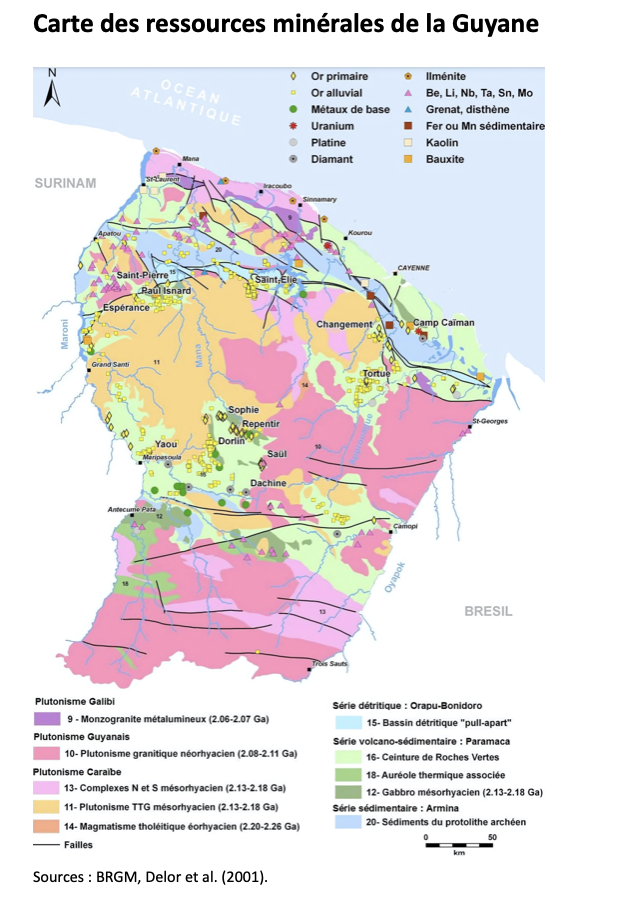

Un sous-sol guyanais riche en minerais

La Guyane possède un sous-sol exceptionnellement riche en ressources minérales, notamment en or. Deux types de gisements sont présents : l’or primaire, enfoui dans les roches, et l’or alluvionnaire, déposé par les rivières. Aujourd’hui, seule l’exploitation alluvionnaire est active, menée par des petites structures locales. L’extraction se fait par gravimétrie (50 % de récupération) ou par cyanuration (jusqu’à 92,5 %). Le Schéma Départemental d’Orientation Minière (SDOM) prévoit que l’avenir de la filière repose sur l’or primaire, plus rentable, mais nécessitant de lourds investissements et d’une structuration industrielle.

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) évoque également des réserves de coltan, bauxite, kaolins, plomb, zinc, cuivre, diamant, nickel, platine et d’uranium en Guyane. Certains de ces minéraux, non exploités à ce jour, présentent un potentiel économique intéressant.

Une filière économique dépendante du cours de l’once

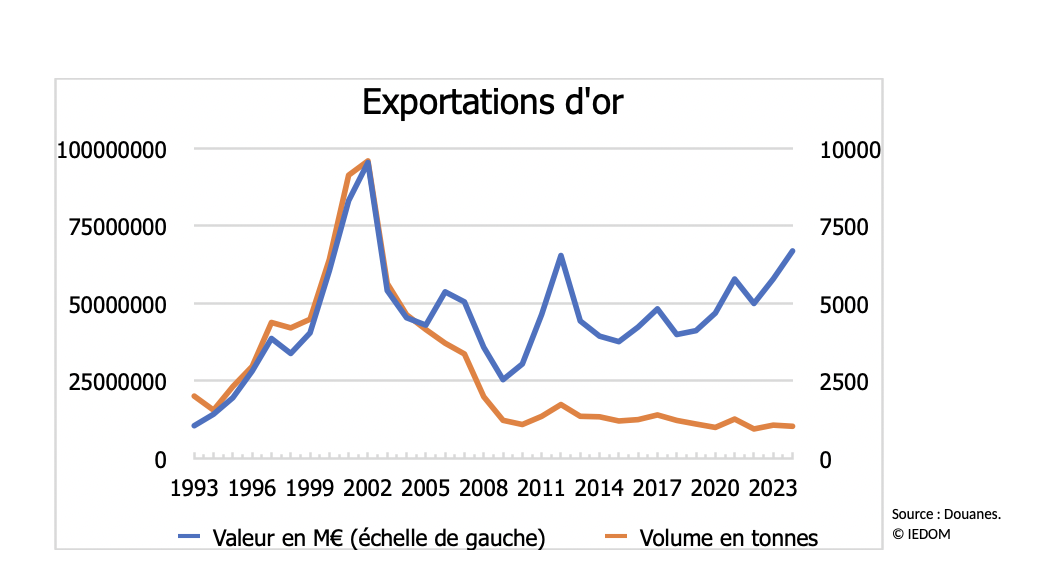

L’orpaillage façonne l’histoire de la Guyane depuis le XIXe siècle et a largement contribué au peuplement et à l'aménagement du territoire. En 2024, la filière aurifère emploie 385 personnes sur les sites miniers. La production a régressé de 9 % en un an, étant estimée à 1,06 tonne. En 2024, l’or représente 44 % de la valeur des exportations de biens de la Guyane.

Cette hausse de la valeur exportée s’explique non pas par une augmentation des volumes d’or exportés, qui restent stables, mais par l’augmentation des cours de l’once d’or qui ont augmenté en moyenne de 23 % en 2024.

Des impacts environnementaux et sociaux à maîtriser

L’exploitation aurifère, bien qu’encadrée par des dispositifs règlementaires, peut entraîner des impacts environnementaux notables : déboisement, perturbation des sols et des cours d’eau, recul de la faune.

Toutefois, il est possible de concilier développement économique et préservation des écosystèmes. Des projets de reforestation et de réhabilitation des sites existent, et les porteurs de projets ont besoin d’un accompagnement renforcé pour faire émerger des solutions innovantes.

Rappelons par ailleurs que l’orpaillage illégal aggrave fortement l’impact sur l’environnement par l’usage de produits toxiques non contrôlés.

L’orpaillage illégal : un fléau persistant

Selon la Gendarmerie nationale, en 2023, l’orpaillage illégal a produit plus de cinq tonnes d’or, générant environ 600 millions d’euros de chiffre d’affaires. 7 000 à 8 000 orpailleurs illégaux sont actifs sur près de 300 sites alluvionnaires et 100 primaires, dont 150 situés au cœur du Parc national amazonien. Ces activités causent une déforestation incontrôlée et une pollution massive, notamment au mercure, interdit mais encore utilisé. Ce métal toxique contamine les fleuves et menace la santé des communautés locales.

Face à ces enjeux, l’État déploie une stratégie interministérielle dotée de 70 millions d’euros par an. En 2024, l’opération Harpie II a permis la saisie de 94,5 millions d’euros d’avoirs criminels. Plus de 500 militaires et gendarmes sont mobilisés pour démanteler les réseaux illégaux. Une coopération internationale est également en place pour contrôler les flux transfrontaliers et limiter les intrusions.

Vers une filière plus structurée et durable

L’orpaillage en Guyane, bien qu’il représente une ressource stratégique et une part importante des exportations locales, reste marqué par une faible structuration. Ce manque de coordination entre les acteurs, combiné à une absence de filière dédiée aux métiers de la mine, freine le développementd’une industrie extractive performante et responsable. La structuration de la filière passe par plusieurs leviers : une meilleure gouvernance, une répartition claire des rôles, et des partenariats stratégiques avec les institutions académiques et professionnelles.

Par ailleurs, pour répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux du territoire, il est essentiel de poursuivre les efforts de coopération régionale, d’augmenter les moyens dédiés à la lutte contre l’orpaillage illégal pour qu’ils soient « dimensionnés en fonction des moyens disponibles plutôt que d’objectifs définis » (Cour des comptes, 2025) et d’accompagner les acteurs locaux vers des pratiques plus durables.

Pour en savoir plus vous pouvez vous reporter à la note de l’IEDOM sur l’exploitation des ressources naturelles en Guyane et au rapport annuel économique 2024 de la Guyane.