Ce mercredi 24 septembre, le Théâtre de l’Alliance Française s’est transformé, le temps d’une soirée, en espace dédié aux femmes de savoir des territoires ultramarins. À l’occasion de la soirée « De la Mère à la Terre », organisée par l’association En Terre Indigène dans le cadre des premières Rencontres du Matrimoine Ultramarin, six gardiennes de pratiques agricoles et médicinales venues de Polynésie, de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion ont rappelé, entre récits, chants et gestes de transmission, que leur matrimoine n’est pas un héritage figé mais une réponse vivante et concrète aux crises écologiques et sociales de notre temps. Pensée comme un voyage à la fois sensoriel et politique, cette rencontre a placé la résistance écologique au cœur des échanges.

« Le 24 septembre 1853, la Nouvelle-Calédonie devenait colonie française. Le 24 septembre 2025, la Nouvelle-Calédonie Kanaky pourrait devenir le premier État associé de la France (SIC*). Entre ces deux dates, une histoire, une relation profonde, riche, complexe entre la France et la Nouvelle-Calédonie, mais aussi entre la France et ses territoires des Outre-mer. Alors que le processus est en cours, ce soir nous célébrons la richesse des Outre-mer et, en particulier, de ces femmes détentrices de savoirs issus de la nature, qui sont des modèles d’inspiration pour construire ensemble et avec elles un monde plus juste et plus durable. »

C’est par ces mots d’Anne Pastor, journaliste, autrice, réalisatrice mais aussi directrice du projet De la Mère à la Terre au sein de l’association En Terre Indigène, qu’a débuté la soirée du mercredi 24 septembre au Théâtre de l’Alliance Française. Sur scène, six femmes de savoir venues de Martinique, de Guadeloupe, de Polynésie et de La Réunion s’apprêtaient à partager leurs pratiques agricoles et médicinales devant un public venu nombreux.

Lire aussi: Première édition des rencontres du Matrimoine ultramarin à Paris du 20 au 28 septembre

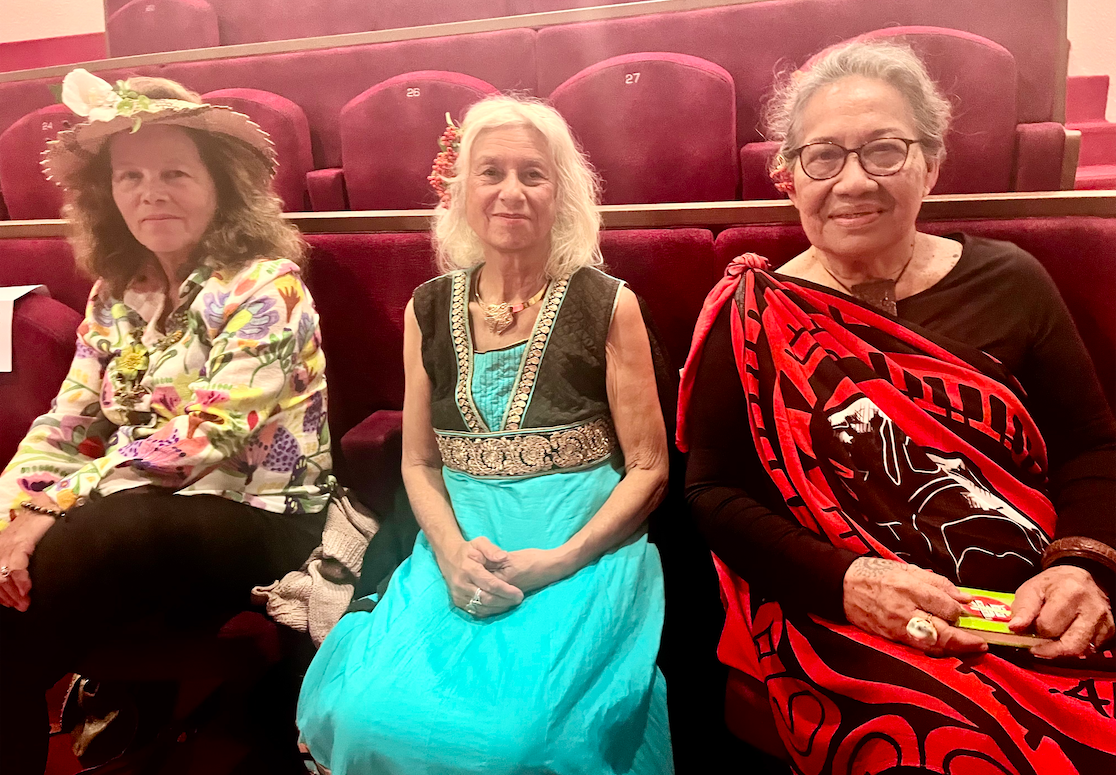

Juste avant le début de l’événement, nous échangions avec Sarah Vaki, gardienne des plantes médicinales des Marquises, Reine-Claude Gonthier, héritière d’une longue lignée de tisaneurs de La Réunion, et Isabelle Joly, écrivaine, conteuse et ethnobotaniste. Pour pouvoir participer à cet événement, Sarah Vaki a accompli un véritable périple : trois heures de bateau de pêche depuis son île, plus de trois heures d’avion jusqu’à Tahiti, huit heures de vol pour relier Los Angeles, puis, après de longues heures encore, arriver enfin à Paris.

« C’est important que tout le monde voie que, dans nos îles, les femmes gardent encore ces savoirs-là », explique-t-elle. « Nous voulons montrer cela au monde afin que nos jeunes puissent apprendre, recevoir tout ce bien-être que nos mères nous ont transmis. Aujourd’hui, beaucoup de nos enfants partent faire leurs études ailleurs. Alors, qui va prendre ces savoirs ? Qui va les apprendre, les pratiquer et les faire continuer ? Aujourd’hui, je suis venue dire que ce savoir existe encore, qu’il vit, et qu’il doit être transmis. »

La soirée a donc été placée sous le signe du partage mais aussi des messages à faire passer. Entre récits, chants et gestes de transmission, ces gardiennes de la mémoire ont offert au public un voyage au cœur des savoirs ultramarins, accompagnées d’artistes contemporaines et sous l’animation de la comédienne calédonienne Olivia-Manissa Panatte.

Revenir à l’agriculture d’antan

Tout au long de la soirée, les différentes prises de parole, portées par des modules vidéo qui nous plongeaient au cœur du quotidien des femmes, ont été accompagnées de performances artistiques. La première partie de la soirée a transporté le public aux Antilles.

Qu’est-ce qu’un jardin créole ? D’où vient le lasotè, cette pratique que nous découvrons en Martinique, où les habitants se rassemblent pour travailler la terre ensemble, au rythme des percussions et des chants, et qui aspire aujourd’hui à être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO ? Voilà autant de questions auxquelles nous avons obtenu de précieuses réponses. « C’est une affaire d’hommes à la base », nous explique-t-on sur scène. « Les hommes venaient avec leurs familles. Mais quand nous avons monté l’association Lasotè, les femmes se sont mises aussi bien au tambour que sur les lignes… Et nous sommes fières parce que nous avons descendu nos 2 hectares, seules… mais le plus important est de se dire que nous ne sommes pas l’un contre l’autre mais bien avec l’autre. »

En Guadeloupe, le jardin créole est présenté comme un espace complet d’autonomie : à la fois garde-manger, pharmacie et réserve de biodiversité, il repose sur des associations de plantes vivrières, médicinales et ornementales. Ce modèle d’agroécologie respecte l’équilibre de la nature et assure la subsistance des familles. Il est mis en avant comme lieu de résistance face à l’agriculture intensive et comme levier de sobriété alimentaire fondée sur les produits locaux.

Au fil des interventions, un même fil se dégage : des femmes omniprésentes à chaque étape de la culture, de la transformation et de la transmission ; mais surtout une volonté de valoriser les produits locaux tout en anticipant les aléas climatiques. Présentées comme des alternatives aux conséquences du réchauffement et à l’érosion de la biodiversité, ces pratiques traditionnelles donnent des outils concrets d’adaptation dans des contextes insulaires exposés aux risques tels que les cyclones, les sécheresses ou encore la montée des eaux.

Se soigner grâce aux savoirs ancestraux

Les savoirs ancestraux, c’est aussi les soins prodigués grâce à la terre. Après un puissant entracte musical proposé par l’artiste Stella Gonis, c’est dans l’océan Indien puis dans le Pacifique que la soirée s’est poursuivie, nous faisant rencontrer les autres gardiennes du savoir. À l’écran, nous découvrons alors le Jardin du Piton Bétoum de Reine-Claude Gonthier, héritière d’une lignée de tisaneurs de Cilaos, à La Réunion. « Le but, c’est de dire aux gens que ce que nous allons transmettre est important. Et nous espérons que beaucoup repartiront avec une autre idée des plantes et de la nature. »

Quarante-six plantes de la pharmacopée créole sont désormais reconnues dans la pharmacopée française, rappelait l’animatrice de la soirée, Olivia-Manissa Panatte. « Ces femmes de savoir ouvrent la voie vers une médecine intégrative, avec une vision holistique de la santé et du bien-être. » Et ce n’est pas Isabelle Joly, écrivaine, conteuse et ethnobotaniste réunionnaise, qui dira le contraire. « Ces plantes, il est essentiel de les transmettre et de les montrer partout où l’on pourra. Elles ne sont pas seulement nos remèdes : elles rappellent que nous avons des trésors et que nous devons continuer à les utiliser, et apprendre à ceux qui ne le savent pas encore à quel point c’est important. »

De la Mère à la Terre n’a pas seulement donné à voir des savoirs agricoles et médicinaux, elle a montré qu’ils constituent des outils vivants de résistance et de transmission. La soirée, qui s’inscrit dans le cadre des Rencontres du Matrimoine Ultramarin, a été saluée par le public. D’autres événements sont prévus jusqu’au 28 septembre à Paris. Ce vendredi 26 septembre, à Romainville, un temps d’échanges et de pratiques est prévu autour du lancement de l’îlot jardins des soins. Isabelle Joly ouvrira ce temps avec un conte, suivi d’un atelier sur les plantes de La Réunion animé par Reine-Claude Gonthier. La Guadeloupéenne Chantal Labylle, elle, présentera un atelier sur les jardins créoles.

Enfin, cette fin de semaine, place au premier week-end éco-féministe à la Cité Audacieuse, les 27 et 28 septembre prochains, avec au programme notamment des ateliers de partage d’expériences et de nombreuses performances artistiques.

*Note de la rédaction :

Le 24 septembre marque chaque année la prise de possession de l'archipel par la France en 1853. Une date commémorée notamment par les indépendantistes Kanak. Cette année, le FLNKS a rendu publique sa déclaration unitaire, demandant notamment l'indépendance au plus tard en 2027. Mais en aucun cas la Nouvelle-Calédonie est devenue un État associé.