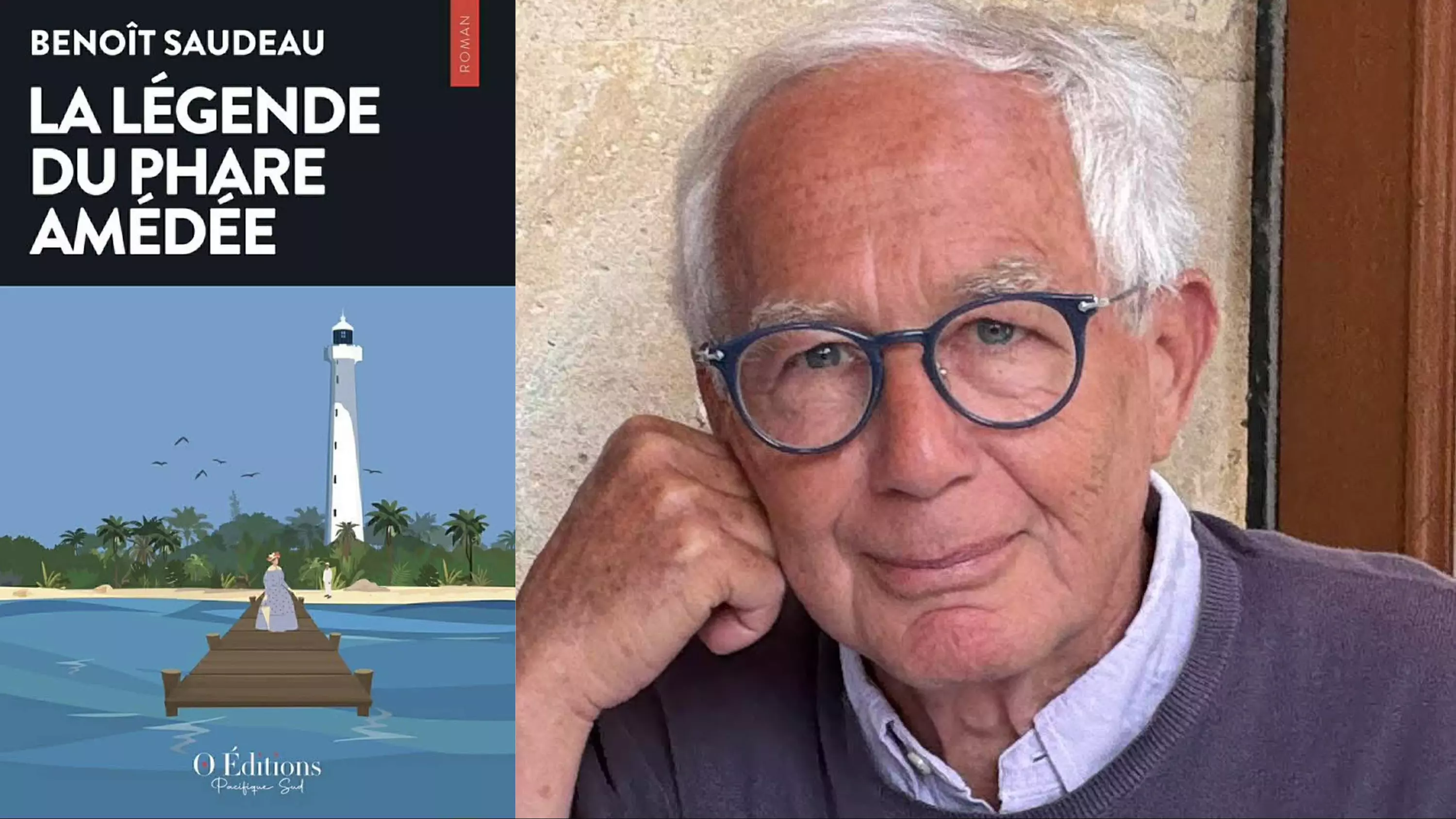

Après Presqu’Îlien (2017) et La véritable histoire d’Ulysse Cadenas (2019), l’ancien journaliste Benoît Saudeau revient en 2025 avec La légende du Phare Amédée (O Éditions Pacifique sud). Dans ce roman, Benoît Saudeau imagine et raconte, non sans vérités historiques, la rencontre « uchronique » entre l’impératrice Eugénie, le monument calédonien et un bagnard assigné à sa construction.

« L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on s'accorde » disait Napoléon Bonaparte. Cette citation, Benoît Saudeau la revisite à sa façon, en offrant un roman purement fictif mais basé sur une trame historique bien réelle : le second Empire et la révolution industrielle d’une part, la prise de possession, le début de la colonisation et l’installation du bagne en Nouvelle-Calédonie d’autre part.

Avec La légende du Phare Amédée, l’écrivain appelle à imaginer : l’Impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, s’est rendue en Nouvelle-Calédonie en 1865, où elle a présidé le premier allumage du Phare Amédée, témoin de l’Histoire, le 15 novembre, jour de la Sainte-Eugénie. Appuyé sur « une réalité avérée », des personnages historiques -Napoléon III, son épouse Eugénie, Prosper de Chasseloup-Laubat, Charles Guillain ou encore Léonce Reynaud-, mais aussi des personnages « qui auraient pu exister », La légende du Phare Amédée nous transporte dans une « fiction historique collée sur la trame du second Empire ».

À cette période, en Europe, les Empires ottoman, français et britannique sont en guerre, en Crimée, face à l’Empire russe. En pleine révolution industrielle, les sociétés changent, les classes ouvrières apparaissent, les monuments de métal se dressent, le charbon remplace le vent. Une période à la fois d’avancées majeures, de grandes inventions, de bouleversements sociétaux et d’expansionnismes coloniaux. D’ailleurs, en 1853, à l’autre bout de la planète, la Nouvelle-Calédonie devient colonie française et qui avait vocation à faire office de bagne, 10 ans après.

Pour affirmer la présence et le savoir-faire français jusque dans le Pacifique, et aussi sécuriser les routes maritimes, le service des phares et balises est missionné, en 1859, pour réaliser la construction d’un phare. Son concepteur, Léonce Reynaud, choisit le métal comme élément principal. Le phare est une première fois assemblé à Paris, puis démonté, emballé dans « 1 265 colis », envoyé et remonté par des militaires, des ouvriers et des bagnards sur l’îlot Amédée, au large de Nouméa -appelée alors Port-de-France.

« Je ne parle pas de la vérité, mais au moins de la réalité. J'essaie de raconter une histoire, on va dire alternative, à partir d'une trame historique authentique pour raconter ce qui aurait pu arriver. La réalité, ça a été effectivement la construction de ce phare, qui a été une longue aventure, une façon d'exporter la révolution industrielle en Nouvelle-Calédonie », confie Benoît Saudeau. L’ancien journaliste, qui a longtemps officié sur l’archipel, ajoute « la voix d’une petite histoire », les écrits d’un bagnard, Émile Lescaut, pris d’admiration pour une Impératrice, « voix de la grande histoire ».

« Le personnage du bagnard est totalement fictif. Le personnage d’Eugénie est parfaitement vrai, sauf qu’Eugénie, elle, n’a jamais pris le bateau, elle n’a jamais traversé la mer, elle n’a jamais été inauguré le phare » rappelle le romancier qui s’est « amusé à transposer une aventure ou un épisode de la révolution industrielle qui déferlait sur l'Europe à ce moment-là, jusqu'en Nouvelle-Calédonie ».

Se refusant à toute analogie avec notre 21ème siècle et surtout, à toute « leçon de morale politique » basée sur l’histoire, Benoît Saudeau reconnaît tout de même des parallèles fortuits. D’abord la révolution industrielle, qu’on pourrait comparer avec la révolution numérique aujourd’hui, avec ses propres bouleversements sociétaux ; la géopolitique et le miroir saisissant entre les guerres d’hier et celles de notre époque ; et les expansionnismes dans un contexte où le droit international disparaît au profit de la loi du plus fort. Bien entendu, l’écrivain reste ancré en Nouvelle-Calédonie mais ne peut ignorer cette fameuse trame historique.

Trame historique que la Nouvelle-Calédonie paiera : entre la prise de possession, l’installation du bagne, l’arrivée des « colons libres » et l’apparition de propriétés dont les Mélanésiens ne voulaient pas. « Autour du phare Amédée, qui est une espèce de lumière symbolique dont la France faisait cadeau à la Nouvelle Calédonie, je voulais raconter ce qui se passait en France à ce moment-là, raconter ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie, où la société d'aujourd'hui, très divisée, existait déjà. Quelque part, les prémices étaient déjà là ».

« Je me suis efforcé de ne pas écrire avec l'œil de 2025 une histoire qui remonte à 160 ans » assure Benoît Saudeau. « Mais quelque part, l'idée que la Nouvelle-Calédonie est comme une mangrove -c'est ce que dit Eugénie dans un de ses rêves- dont les rhizomes ne se rejoignent pas encore mais qui se rejoindront un jour, du moins on l'espère, ça donne une dynamique dans le bouquin », poursuit l’écrivain, qui a surtout souhaité offrir une rencontre, « la plus belle et la plus crédible possible », entre un monument du Pacifique -« ambassadeur du second Empire »-, une Impératrice maljugée et un bagnard.

L’Impératrice Eugénie voit d’ailleurs dans l’écrivain un défenseur. « La dernière souveraine de France a toujours été mal-aimée. On la disait, ambitieuse, intrigante, une cocotte (…). Alors qu'en fait, c'était une femme absolument géniale, cosmopolite, imprévisible, très critique vis-à-vis des inégalités sociales. Elle cognait sur les fortunes établies, y compris celles qui finançaient l'Empire de Napoléon III. C'était une femme moderne, complètement engagée et on dirait aujourd'hui qu'elle était quasiment de gauche » décrit Benoît Saudeau.

« Finalement, elle s'est assez bien retrouvée en Nouvelle-Calédonie où elle n'est pas venue qu'inaugurer un phare. Elle est venue essayer de remettre un petit peu de liant dans cette société calédonienne, d'apporter un peu d'humanité et de paix sociale dans ce pays. C’est un personnage qui correspondait à la situation chaotique qui prévalait en Nouvelle-Calédonie », poursuit le journaliste.

Quant au Phare Amédée, « témoin qui émerge », il fait toujours la fierté de l’archipel, trônant sur son îlot au large de Nouméa. Pour rester fidèle à ce monument -qui demeure aujourd’hui le dernier phare en métal de France-, Benoît Saudeau souligne l’aide de la directrice du Musée maritime de Nouvelle-Calédonie, Valérie Vattier, qui signe la préface du roman. Un roman publié chez O Éditions Pacifique Sud, jeune maison créée par Yannick Jan, « militant de la cause culturelle en Nouvelle-Calédonie ».

Synopsis :

Novembre 1865. Un phare s’élève dans l'océan Pacifique. Une légende est née.

L’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, visionnaire et déterminée, veut que la France rayonne jusqu’aux confins de l’Empire.

Son ambition : ériger sur un îlot isolé, au large de la Nouvelle-Calédonie, le plus haut monument en métal et sécuriser une nouvelle route maritime.

Mais derrière ce chef-d’œuvre d’ingénierie se cache une autre histoire. Celle d’Émile Lescaut, maréchal-ferrant devenu bagnard, affecté contre son gré sur le chantier. Un siècle plus tard, son arrière-petit-fils Benjamin, journaliste, retrouve ses carnets.

Entre mémoire enfouie, souffle impérial et fiction assumée, la légende du Phare Amédée ressuscite une aventure humaine et politique aux éclats de lumière et d’exil lointain.

Un roman puissant, porté par la plume haute en couleur de Benoît Saudeau.