Une étude publiée le 23 septembre par la Banque de France intitulée « Quelles perspectives pour le commerce extérieur des territoires français ultramarins ? », rédigée par Manuel Marcias de l’IEDOM-IEOM, montre que la plupart de ces régions pourraient augmenter significativement leurs exportations, de même que leurs importations depuis les pays environnants, ce qui permettrait notamment de lutter contre la vie chère. Décryptage.

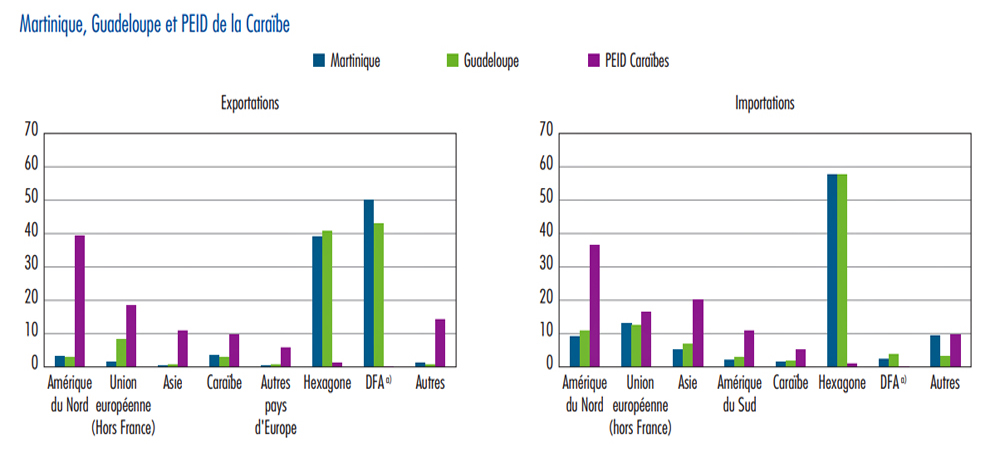

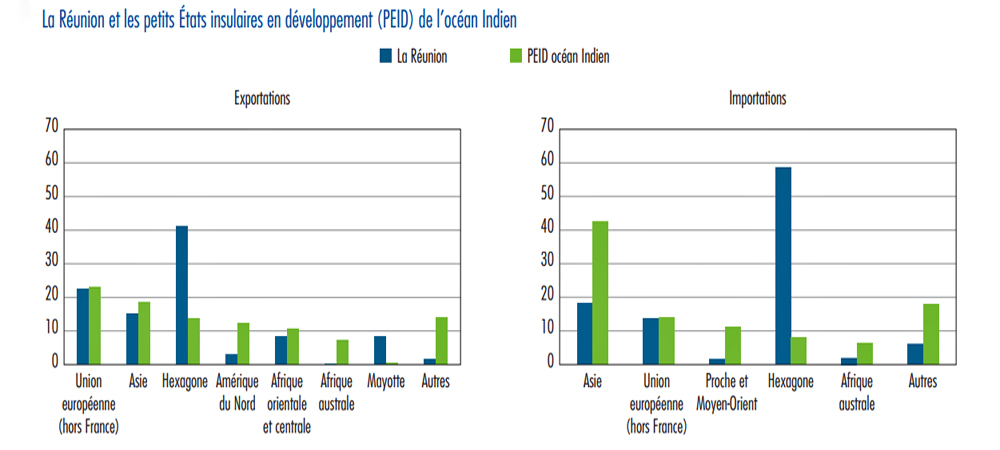

« Le commerce extérieur des territoires ultramarins est atypique dans leur environnement régional et se distingue par une dépendance marquée à l’Hexagone, au détriment de leur intégration régionale », souligne l’étude dans son introduction. Par exemple, contrairement aux pays de la zone Caraïbe, dont les exportations se dirigent principalement vers l’Amérique du Nord, la Martinique et la Guadeloupe orientent plus de 80% de leurs exportations vers la France. Ces échanges se répartissent équitablement entre l’Hexagone et les autres départements français de la zone Atlantique. De plus, environ 60% des importations de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion proviennent de France hexagonale.

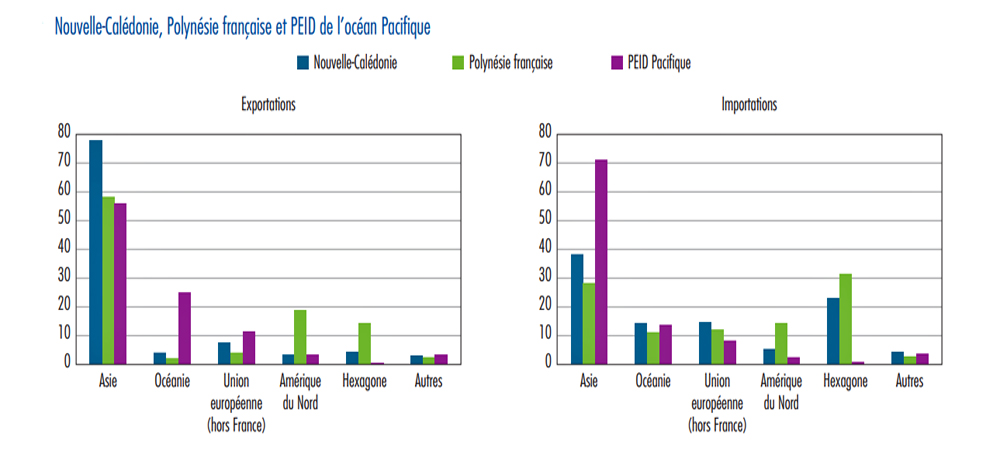

Dans la région Pacifique, les collectivités d’Outre-mer (COM) orientent majoritairement leurs exportations vers l’Asie. Cependant, à la différence des autres petits États insulaires en développement (PEID) du Pacifique, les échanges commerciaux au sein de la zone demeurent modestes pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. En ce qui concerne les importations, la France conserve une présence notable, même si l’Australie et la Nouvelle-Zélande dominent en tant que principaux fournisseurs de produits agricoles.

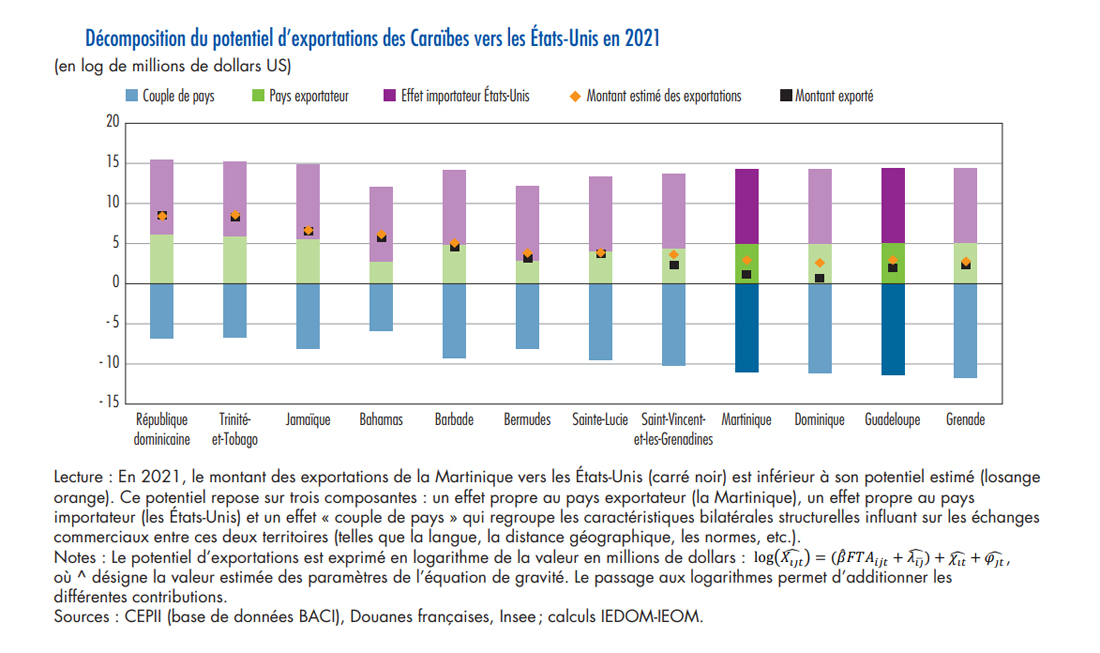

« Comparativement aux autres PEID, les départements et régions d’Outre-mer (DROM) exportent peu, à produit intérieur brut (PIB) équivalent », relève l’étude. Mais il pourrait en être autrement. L’auteur, Manuel Marcias, a créé « un modèle de gravité » pour évaluer les potentiels de commerce des territoires ultramarins. Il en résulte que ces derniers présentent des possibilités inexploitées en dépit des fortes contraintes (géographie, étroitesse du marché, faible niveau de connexion maritime et nombre restreint de produits). Bien sûr, les situations diffèrent selon les régions et les marchés de destination.

En ce qui concerne les Antilles, la Guadeloupe et la Martinique pourraient exporter beaucoup plus vers les États-Unis si elles avaient les mêmes contraintes bilatérales d’échange que leurs voisins. « Le potentiel de la Martinique vers ce marché triplerait, et celui de la Guadeloupe doublerait, soit une hausse des exportations respectivement de 25 millions et de 33 millions de dollars par an. Pour les produits agroalimentaires, le potentiel d’exportations de la Martinique pourrait être 5,5 fois plus élevé et celui de la Guadeloupe 3,6 fois plus », précise le document. L’auteur reconnaît toutefois que le statut de ces deux territoires (DROM et région ultrapériphérique) les fait bénéficier d’un avantage comparatif vers l’Union européenne.

L’étude observe également que les importations des DROM sont plus faibles avec les pays environnants. Celles de la Guyane depuis le Brésil voisin ont par exemple été cinq fois moins importantes que celles du Suriname et du Guyana entre 2004 et 2021. Pourtant, « le potentiel d’importations de la Guyane française en provenance du Brésil devrait être 3,4 fois plus élevé qu’actuellement », ce qui permettrait de diminuer la cherté de la vie.

À La Réunion, près de 90% des produits végétaux importés proviennent de l’Hexagone, tandis que Maurice s’approvisionne à hauteur de 30% auprès des marchés africains pour ce même secteur. Si La Réunion bénéficiait des mêmes dynamiques commerciales que sa voisine mauricienne, ses importations végétales pourraient augmenter de 30% en provenance d’Afrique du Sud, être multipliées par quatre depuis Madagascar, et globalement doubler depuis l’ensemble des marchés africains. Cette observation vaut également pour les produits agroalimentaires.

Aussi, conclut l’auteur de l’étude, « mieux intégrer les Outre-mer à leur environnement régional, favoriser la diversification des partenaires et alléger les barrières non tarifaires pourrait contribuer à renforcer leur insertion économique et à atténuer les effets de la vie chère. Ce diagnostic appelle à la mise en œuvre de politiques ciblées d’appui au commerce extérieur régional, qui tiendraient compte des spécificités de chaque territoire ».

PM